Depuis quelques jours, Bambous est au cœur de l’actualité avec cette sordide affaire de chienne pleine pendue par son maître. Dans un de ces quartiers défavorisés, Camp Rodriguais, la violence et la pauvreté sont le quotidien des habitants. Autour du réservoir La Ferme, une centaine de familles vivent dans une précarité extrême, en de nombreuses constructions fragiles et insalubres dépourvues de conditions sanitaires de base (eau courante, électricité). Le bidonville qui porte le nom de Camp Rodriguais en raison de la concentration de Rodriguais s’est développé depuis plus de quinze ans au pied de la montagne Corps de Garde.

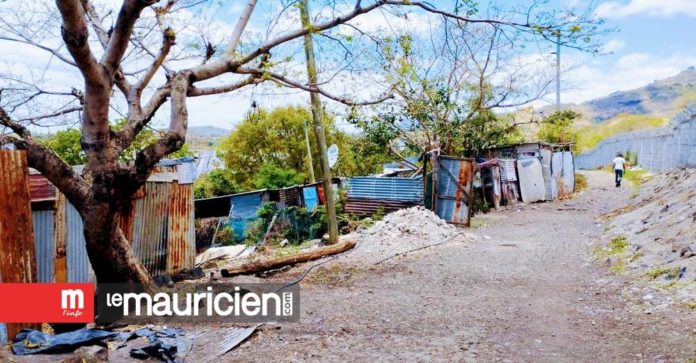

Pauvreté extrême, maisons insalubres construites illégalement avec des matériaux de récupération, violence… c’est un visage sombre et affligeant que Camp Rodriguais offre au pays. La drogue et la prostitution contribuent à consolider cette image au quotidien. Ce bidonville de Bambous n’est pas un lieu recommandé où s’aventurer.

Nombreux sont les rues ou les sentiers menant au réservoir la Ferme : la rue du terrain de football, le sentier derrière l’église ou plus haut en direction de Geoffroy, l’avenue des Limites. C’est à mesure que l’on s’éloigne des rues principales de Bambous que les habitations fragiles deviennent plus prégnantes.

À Eau Bonne, nous prenons l’un des sentiers qui se trouve au pied de la montagne Corps de Garde, soit à côté de la centrale solaire photovoltaïque et la grotte Notre-Dame de la Montagne. Au fur et à mesure que nous nous élançons dans cette ruelle étroite et cahoteuse qui rejoint le réservoir, nous découvrons tous ces taudis qui jalonnent le parcours. Le quartier est étrangement calme. Seul le bêlement des chèvres se fait entendre au loin. Rien de visuellement agréable dans ces ruelles polluées jonchées de toutes sortes de déchets solides et ménagers : verres, cartons et plastiques sont abandonnés ici et là, entre les habitations ou dans les caniveaux. Manifestement, le service de ramassage des déchets n’y est pas régulier.

Les rares personnes que nous croisons nous conseillent de ne pas nous aventurer trop loin. Il y a quelques jours, un marchand à motocyclette s’était fait attaquer près du réservoir pendant qu’il rebroussait chemin, se faisant dérober sa trousse. C’est précisément l’endroit où la drogue et la prostitution sont très présentes. Nous continuons malgré tout notre chemin. Le bêlement des chèvres se rapproche. Loin des regards, confinées dans un enclos en tôle sous la chaleur cuisante du soleil, les chèvres, loin des montagnes, sans doute affamées, grattent la porte, certainement en quête de nourriture et de liberté.

« À Maurice pour connaître une vie meilleure »

Plus loin dans ce quartier, nous apercevons deux dames installées devant une petite habitation vivante et colorée. Mimi Raboude, 76 ans, et sa fille Marie-Rose Baptiste, 52 ans, prennent le déjeuner sur le pas de leur porte. Au menu ce midi riz, bouillon brède mouroum et poisson Capitaine. Souriantes et chaleureuses, le contact se fait tout naturellement. C’est en 2014 que mère et fille, originaires de Petit Gabriel dans le centre de Rodrigues, sont arrivées à Maurice. « Nous sommes issues d’une famille très pauvre, sans emploi. Nous avons décidé de nous installer à Maurice pour connaître une vie meilleure », nous dit Marie-Rose Baptiste qui a trois filles et 9 petits-enfants.

Comme elles, d’autres squatters ont fini par s’installer durablement, transformant petit à petit ce lieu en un bidonville. Il est difficile d’estimer avec précision le nombre d’habitants venus du 10e district. La quasi totalité des rives du réservoir, d’une longueur de 6,6 km, a entièrement été occupée au cours de cette dernière décennie. Pour survivre et s’adapter dans cet environnement défavorable, la petite population rodriguaise ne peut compter que sur elle-même. Selon les habitants, les autorités sont sourdes et aveugles à leurs besoins. Pour préparer à manger, certains s’approvisionnent directement à l’eau de source et pour les besoins ménagers, utilisent l’eau du réservoir. Malgré la précarité, les habitants semblent vivre en parfaite harmonie. « Pour éviter tout problème, on ne s’occupe pas des affaires des autres », nous dit Mimi Raboude.

Des enfants livrés à eux-mêmes

En revanche, comme les autres, la septuagénaire nous recommande de ne pas nous aventurer trop loin car « Ils nous connaissent et nous ne risquons rien. Vous c’est pas pareil, vous n’êtes pas d’ici », avertit-elle.Nous suivons son conseil. Dans une autre ruelle parallèle où les eaux usées ruissellent en sentiers sinueux, la vie s’anime avec des enfants qui jouent pieds nus au milieu des tas de détritus, sous le soleil de midi. L’endroit est extrêmement pollué par les déchets et les eaux usées. Ici, les attentes sont simples : logement décent, eau potable, électricité, voirie et surtout école pour les enfants. Chaque année, le quartier subit les inondations causées par de grosses averses. « Nu lacaz couler. Pendant cyclone, nu bisin ale dans centre refuge », déplore une jeune femme qui discute avec deux hommes à l’ombre d’un arbre. Sans emploi, elle vit à Maurice depuis 9 ans, seule. Depuis son arrivée, dit-elle, le bidonville souffre d’un manque d’infrastructures de base et d’installations sanitaires, tandis que l’eau et l’électricité restent aléatoires. « Heureusement mo branché cot mo voisin », dit-elle insouciante. « Moi je n’ai pas les moyens de louer une maison. Je me suis installée ici où il est possible de construire avec des matériaux de récupération. Mo pas travail. Parfois, mo gagne ène travay pu bate bater, lerla mo asté ceki mo bisin en gros », dit-elle, fataliste.

Quant aux enfants, ils semblent livrés à eux-mêmes. La plupart ne vont pas à l’école. Certains, nous dit-on, sont admis à l’Ong Terre de Paix. Les travailleurs sociaux les encadrent et assurent qu’ils aient de quoi manger.

Nous nous dirigeons vers l’église Saint-Sauveur qui rassemble le dimanche une centaine de fidèles. Le sentier entre l’église et le cimetière mène directement au réservoir destiné à des fins d’irrigation et dont les travaux de réhabilitation sont attendus dans les mois à venir. Contrairement à l’autre côté de la rive, la vue ici est pittoresque sur les montagnes. On peut y voir également le parc solaire sur le flanc de la montagne, opérationnel depuis 2014. Cette centrale solaire de 15,2 MW comporte 60,800 panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité verte qui est distribuée au réseau électrique national. Le soleil qui irradie les panneaux enflamme le bidonville qui éparpille et aligne ses maisons.

Plus bas dans les terres, tout rappelle la difficile condition de vie des habitants. Dans les rues, tout autour du réservoir, les chiens squelettiques, faméliques et craintifs errent les rues à la recherche de nourriture. « Nous vivons au jour le jour. Certains jours, nous avons de la nourriture nécessaire pour survivre, d’autres pas du tout », affirme une habitante du bidonville. Au milieu de toutes ces maisons insalubres collées les unes aux autres, les antennes paraboliques fixées sur des habitations modestes et dégradées leur permettent d’oublier leur quotidien.

Ici, à la misère sociale de ces pauvres Rodriguais, s’ajoutent les fléaux de la drogue et de la prostitution. Qui se développent davantage en l’absence des forces de l’ordre et des accès difficiles et étroits. Plus on s’enfonce dans les terres, se dévoilent les maisons précaires et fragiles qui obligent les habitants à fuir vers les centres de refuge au moindre cyclone. Ici, un toit en béton reste un rêve !