Post-pandémie, plusieurs grands pays en manque d’effectifs qualifiés ont commencé à ouvrir grand leurs portes aux immigrants de pays moins développés ou sinon en développement, à coup de campagnes massives de recrutement. Et l’île Maurice, tigre de l’océan Indien, est dans le viseur.

Cette stratégie d’ouverture est à double tranchant, car si d’une part l’on tente de réparer ou de construire une nouvelle économie post-Covid, d’autre part, l’on contribue à vider les bassins de main-d’œuvre des petits pays. L’on évoque alors une fuite de cerveaux, un brain drain de plus en plus grandissant… Si Maurice a connu plusieurs vagues d’immigration au cours de ces 50 années, pour des raisons économiques, sociales ou politiques, qu’est-ce qui pourrait pousser, en 2023, cette jeunesse mauricienne qualifiée à aller voir ailleurs ? Week-End a posé la question à quelques membres de la diaspora mauricienne en Australie, au Canada et en France. Ils nous expliquent.

En Australie – Johann Bancilhon : « En Australie, il y a des millionnaires qui n’ont pas de certificats »

Il a quitté Maurice en 1998 pour ses études en informatique. Depuis, il s’est installé à Melbourne, a changé de carrière et entraîne plusieurs équipes volley-ball ayant remporté la State League et la National League. Il est Head Coach top division du Heidelberg Volleyball Club (hommes) et assistant coach top division et Head coach 2 de division du Dandenong Volley Club (femmes). Bref, un sans-faute pour ce Mauricien qui, depuis son départ, s’efforce de faire briller son île Maurice, sa terre natale, la terre de ses parents. « C’est mon rêve de revenir au pays plus tard, de revenir pour entraîner une équipe ici. J’aimerais qu’on m’appelle… », dit-il. En effet, Johann Bancilhon fait partie de ceux que l’on pourrait appeler la deuxième vague d’immigrés mauriciens en Australie (voir encadré).

Johan Bancilhon nous confie qu’il a décidé de partir pour l’Australie d’une part pour ses études, « car j’ai remarqué qu’à Maurice, à l’époque du moins, l’on valorisait plus les professionnels qui avaient une formation d’une université étrangère, et ce, qui est dommage d’ailleurs. » Et d’autre part, pour les opportunités de carrière et de reconversion de carrière qui y sont offertes. « Cela a peut-être changé, mais à Maurice, l’on est encore braqué sur le côté académique des choses, c’est-à-dire que les certificats valent plus que les compétences réelles de la personne. Alors qu’en Australie, il y a des millionnaires qui n’ont pas de certificats. » Des éléments qui font pencher la balance lorsqu’on est jeune adulte.

Aujourd’hui, Johann Bancilhon a sa propre entreprise et s’est reconverti en Mortgage Broker. « Évidemment, quand on voit des jeunes quitter Maurice, cela est triste. C’est une grosse perte pour le pays, mais après, je peux aussi comprendre ceux qui partent pour plus d’opportunités professionnelles. Par exemple, le marché australien est beaucoup plus grand que celui de Maurice. Si votre entreprise ne marche pas à Victoria, vous bougez pour Melbourne, etc. » De plus, il souligne que la reconversion professionnelle peut aussi être un facteur déterminant dans la prise de décision d’un jeune professionnel mauricien, ou d’un professionnel plus aguerri. « Par exemple, le domaine de l’informatique reste un secteur jeune. Que faites-vous lorsque vous avez 50 ans et que vous souhaitez changer de carrière ? »

Girish Ramjuttun : « À Maurice, it’s not about what you know but who you know »

Girish Ramjuttun est le gérant de La Caze Mama, entreprise spécialisée dans l’importation et la vente de produits locaux sur le territoire australien depuis de nombreuses années. Avec son épouse Simla, elle aussi d’origine mauricienne, ils ont décidé de s’installer à Melbourne. Pour Girish Ramjuttun, il y a deux facteurs qui pourraient expliquer ce phénomène de brain drain, l’un est évidemment économique et l’autre est plus social.

« Les Mauriciens décident de quitter le pays pour deux raisons. La première, selon moi, est économique. On vit dans une petite île et les opportunités économiques sont assez limitées, car on est une économie avec cinq ou six piliers uniquement, ce qui ne peut pas vraiment créer des opportunités pour tous. Automatiquement, quand on voit des opportunités ailleurs et qu’on a un sens de l’aventure, on fera des démarches pour partir », dit-il.

Il poursuit : « Il y a aussi un autre facteur, c’est que dans beaucoup de pays où ces Mauriciens émigrent, ils ont des chances égales pour progresser. À Maurice, il y a le dicton, “it’s not about what you know but who you know”, et ici à Maurice, si vous connaissez the right people, vous allez économiquement progresser et vous épanouir. Mais si vous ne connaissez pas the right people, c’est un système qui peut vite vous étouffer. D’ailleurs, beaucoup de Mauriciens essaient de break through, mais ont du mal. » Girish Ramjuttun reste très réaliste. « Quitter une motherland n’est pas une chose facile, ce n’est pas une overnight decision, parce que la vie ailleurs est difficile. La vie n’est pas tout en rose. C’est au départ une vie emplie de solitude. »

En France – Saroja Saminaden : « Je suis restée pour la famille »

Saroja Saminaden a vécu presque 40 ans en France. Aujourd’hui gérante d’un petit restaurant mauricien à Marseille, Le Dodo, elle est bien installée. Éprise de son île, elle caresse toujours le rêve d’y finir ses jours.

« Je suis arrivée en France alors que je n’avais que 20 ans. J’ai décidé de quitter la famille à Stanley pour m’occuper de mon frère qui était déjà en France », se souvient-elle. Jeune et remplie de rêves, Saroja Saminaden décide alors de rester en France pour continuer ses études. « Je voulais continuer mes études, car j’avais tout laissé à Maurice, mais la vie n’a pas été facile ici en France. » Elle raconte ainsi avoir obtenu ses papiers cinq ans après son arrivée, et après avoir accumulé de petits boulots, çà et là. Très vite, elle fonde une famille et s’installe à Marseille, puis à Strasbourg, où elle passera 20 ans. « J’avais déjà construit une famille ici, mes enfants sont nés ici. Comment faire pour retourner ? » dit-elle. En effet, faire marche arrière lorsque l’on a fondé une famille, contracté des prêts bancaires et autres est beaucoup plus difficile qu’on le pense. Saroja Saminaden, comme beaucoup d’autres, a ainsi trop investi d’elle-même, de son temps, pour succomber à l’envie de rentrer au pays.

Jacques Anime : « Y a-t-il un suivi des étudiants mauriciens à l’étranger ?

Jacques Anime travaille pour le département d’État américain. Occupant le poste de Financial Specialist/FSTO à l’ambassade des États-Unis à Paris, ce Mauricien a toujours gardé un lien très fort avec son pays de naissance, l’île Maurice. S’il a lui quitté le pays pour poursuivre ses études en France et pour finalement s’y installer, il nous explique ce qui pourrait, selon lui, pousser la jeunesse mauricienne d’aujourd’hui à en faire de même.

“Le phénomène brain drain existe depuis des décennies à l’île Maurice. Ce phénomène touche principalement deux types de personnes. En premier, ceux qui occupent à Maurice des postes à responsabilités dans les administrations publiques ou dans les entreprises privées. Ceux qui participent activement au développement social et économique du pays. Lors de mes nombreux voyages professionnels à travers le monde, j’ai rencontré nombre de Mauriciens qui avaient quitté Maurice pour occuper des postes à responsabilité dans des entreprises privées ou des organisations internationales à l’étranger. Ils ont tous immigré pour changer de mode de vie, meilleure rémunération, perspectives de promotion sociale et d’avancement professionnel”, dit-il.

Il poursuit : “Maintenant, parlons des étudiants qui étudient à l’étranger et qui ne rentrent pas au pays à la fin de leurs études, diplômes en poche. Nombreux étudiants mauriciens quittant le pays pour étudier à l’étranger avec ou sans bourse n’envisagent pas sérieusement un retour à Maurice à la fin de leurs études, car combien d’entre eux, pendant leurs études ont fait leurs stages (découverte ou fin d’études) dans des entreprises mauriciennes ou administrations publiques du pays pour connaître les perspectives de carrière professionnelle qui s’offraient à eux à Maurice ? Y a-t-il un suivi des étudiants mauriciens à l’étranger ? Est-ce que les ambassades mauriciennes organisent régulièrement des rencontres avec les étudiants mauriciens pour leur présenter les possibilités de carrière à Maurice et en faire sa promotion ?”

Jacques Anime insiste. “La décision d’immigrer, de quitter notre île n’est jamais facile à prendre. Cela implique de quitter tout ce qu’on aime, son île, sa famille, ses amis. Malgré tout, le besoin et l’envie de donner un meilleur avenir à sa famille sont toujours très forts.”

Christopher Babet : “L’envie d’ailleurs, d’aventures”

Âgé d’une trentaine d’années, Christopher Babet a débarqué en France en 2011 pour des études en arts à l’université Panthéon-Sorbonne. Enseignant d’arts, il a pourtant au départ toujours eu envie de rentrer au pays, “d’ailleurs, tous mes amis le savent, mais après, avec le temps, les gens changent. Et j’ai commencé à prendre goût à la culture française, aux opportunités de voyager, de découvrir autre chose. Maurice a certainement beaucoup à offrir, mais elle reste un très petit pays”, dit-il.

Il concède par ailleurs qu’émigrer n’est pas facile, alors que l’on provient d’une culture où les valeurs familiales sont très ancrées. Christopher Babet avance qu’il s’agit d’une prise de décision très personnelle. “Moi, j’ai toujours eu cette envie de découvrir l’Europe, où l’art a toujours eu une place importante, même si je dois avouer qu’en dix ans, les choses ont beaucoup changé à Maurice dans ce domaine, et c’est tant mieux.” En plus des opportunités de travail, de voyage et d’épanouissement personnel, il avoue que les jeunes peuvent aussi vouloir émigrer pour des raisons sociopolitiques. “À Maurice, vous devez porter le bon nom, le bon patronyme, et cela peut être un facteur important pour ceux qui souhaitent bouger.”

Au Canada – Aldo Gaiqui : « À l’époque, on pensait surtout à l’avenir de nos enfants »

Aldo Gaiqui et son épouse sont originaires de Sainte-Croix. Avec leurs deux enfants, ils habitent, depuis une dizaine d’années dans la Provence du Québec et ont su recréer une petite île Maurice avec leurs réseaux d’amis et de proches.

Tous deux enseignants, ils ont pourtant décidé d’émigrer en 2009, et c’est en 2011, avec l’arrivée de leur second enfant, que la famille a fini par s’installer pour de bon. “À l’époque, on pensait surtout à l’avenir de nos enfants. Avec l’arrivée de notre cadet, on se disait que cela allait être plus compliqué, notamment pour le financement de leurs études plus tard”, dit Aldo Gaiqui, désormais enseignant du secteur public canadien. Financer des études, acheter une voiture, acquérir une propriété, vivre de manière décente sont autant de facteurs qui ont poussé le couple à prendre une telle décision. Jeunes professionnels qualifiés, le couple a ainsi décidé de mettre les voiles pour leurs enfants. Une raison récurrente.

“Même si cela n’était pas une décision facile à prendre, on a eu le soutien de la famille. De plus, nous avions déjà des amis ici au Canada, ainsi que des proches. La transition s’est passée assez facilement”, dit-il. Quant au phénomène de brain drain actuel, Aldo Gaiqui soutient qu’il “s’agit avant tout d’une décision personnelle. Chacun est libre de choisir de rester ou de partir selon ses attentes.”

La diaspora mauricienne en chiffres

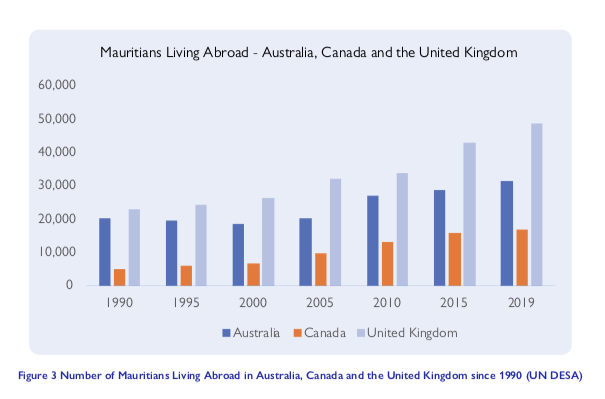

La diaspora mauricienne, une force tranquille. Près de 188 300 Mauriciens vivent à l’étranger, ce qui représente 14,8% de la population mauricienne. C’est ce qu’indique le rapport Pilot Mapping and profiling of the Mauritian Diaspora in Australia, Canada and the United Kingdom : stories of belonging, impact and opportunity publié par l’International Organization for Migration (IOM) en 2021.

Cette année, le bureau mauricien de l’IOM a lancé le programme Nou Rasinn destiné aux jeunes de la diaspora. Un moyen, selon eux, de réduire le fossé entre la terre d’accueil et la terre d’origine, et de consolider les liens d’appartenance des membres de la diaspora. Il s’agirait d’une volonté de plus en plus insistante de l’État, comme l’a lui-même concédé le ministre des Affaires étrangères, Alan Ganoo, plus tôt cette année.

Le rapport souligne que depuis 2005, le nombre d’immigrants mauriciens en Australie est passé de 20 300 à 31 400 en 2019. Quant à l’Angleterre, le chiffre est passé de 26 200 à 48 800 en 2019. Et pour le Canada, l’on comptait en 2000 quelque 6 600 Mauriciens et en 2019 pas moins de 16 900 Mauriciens. Des chiffres qui montent crescendo, à l’heure de la lecture ce cet article.

De plus, selon le rapport, selon l’Australian Bureau of Statistics de 2016, la communauté mauricienne établie en Australie était relativement “âgée” avec une moyenne d’âge de 49 ans. Historiquement, l’on se souviendra du premier exode de Mauriciens en Australie, sur fond de propagande politique. “Apart from the prescribed categorizations, additional key drivers for emigration were linked to a form of political emigration, pursuing greater opportunities abroad for children, and migrating with parents. A recurring theme throughout this research was the need to enact trust-building with the diaspora and the prominence of sociopolitical reasons for emigration in the “other” category above is a sign of this”, est écrit dans le document.

Pour ce qui est du Canada, la principale raison invoquée pour justifier une potentielle immigration de Mauriciens serait l’éducation, mais aussi la famille. “The majority of applicants being a combination of secondary applicants and immigrants sponsored by family’s signposts that the community growth in Canada is also potentially marked by familial ties or reunification which heightens the potential for an intergenerational portfolio of engagement in Canada to also be developed”, souligne le rapport.

Idem pour l’Angleterre, où l’éducation serait l’une des principales raisons d’immigration. En effet, le rapport souligne que le fort profil éducatif de la diaspora reflète la motivation première du départ, à savoir l’éducation. Le profil professionnel de la diaspora reflète également la nature établie de la communauté. En termes de profession, les principales catégories d’occupation sont les cadres moyens et supérieurs (20,2%), les cadres supérieurs (18,2%), les retraités (17,2% ) et les self-employed (10,1%). En outre, les principaux secteurs d’expertise identifiés sont les soins de santé, la finance et l’assurance, l’éducation, le gouvernement et l’administration publique. Selon les chercheurs, la grande majorité des personnes interrogées (71,1%) ne travaille pas dans ces secteurs et professions à Maurice.