Le 25 novembre, Journée internationale de l’élimination de la violence basée sur le genre, l’Assemblée nationale de Maurice ouvre pour la première fois ses portes au public durant seize jours. Un acte novateur, qui n’est pas négligeable : transformer l’institution la plus solennelle du pays en espace d’exposition, de dialogue et de sensibilisation. À l’origine de cette initiative, la présidente de l’Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, figure centrale des combats pour la dignité, la justice et la protection des vulnérables, ainsi que toute l’équipe du Parliamentary Gender Caucus.

Cette ouverture constitue un tournant. « On ne peut plus combattre la violence uniquement depuis les bureaux ministériels ou l’hémicycle. Il faut associer la population. Il faut ouvrir les portes », fait ressortir la Speaker.

L’initiative ne se limite pas à la violence domestique mais à toutes les formes de violences exercées sur quiconque. « Elle s’insinue partout : dans les interactions, dans les stéréotypes, dans les silences. Une violence peut être physique, bien sûr, mais aussi subtile, psychologique, émotionnelle, sociale, numérique, institutionnelle », poursuit-elle.

Pour Danisha Sornum, jeune avocate, toutes les initiatives publiques visant à sensibiliser la population sur la violence basée sur le genre sont les bienvenues. « Les activités, comme l’exposition de peinture prévue pour la semaine prochaine, sont essentielles : elles permettent de toucher un public beaucoup plus large. Et c’est fondamental parce que si l’on parle uniquement aux femmes, on rate complètement la cible ». Elle déplore le fait que davantage d’agressivité ait cours dans la rue, à l’école, au sein des familles. « J’ai été troublé par la façon dont un motocycliste est descendu de son motocycle pour insulter une femme au volant. C’est un signe d’érosion des valeurs. Nous produisons des jeunes plus éduqués, mais transmettons-nous encore les valeurs morales ? Pas suffisamment. Quand la violence générale augmente, les femmes et les enfants sont toujours les premières victimes. Il faut retisser du lien social », nous confie-t-elle.

Danisha Sornum, avocate

« Nous avons de bonnes lois, mais c’est l’implémentation qui faillit »

À l’initiative du Gender Caucus, une série d’activités autour de la violence basée sur le genre sera organisée à partir de la semaine prochaine, comment accueillez-vous cette initiative ?

Toutes les initiatives publiques visant à sensibiliser la population sur la violence basée sur le genre sont les bienvenues. Les activités comme l’exposition de peinture prévue pour la semaine prochaine sont essentielles : elles permettent de toucher un public beaucoup plus large. Et c’est fondamental. Parce que si l’on parle uniquement aux femmes, on rate complètement la cible. On finit par se parler à soi-même. La diversification des approches – l’écriture, la peinture, les conférences, les plateformes publiques – est encore mieux. Des auteurs comme Nathacha Appanah abordent déjà ces thèmes. Tout cela nourrit la conversation. Mais encore faut-il que le message circule au-delà des cercles habituels. Le but est de toucher tout le monde, toutes les couches de la société, pas seulement celles déjà sensibilisées.

Les cas de violence domestique et sexuelle augmentent. Comment expliquer cette hausse ?

Les chiffres montent constamment, et c’est préoccupant. Pourtant, Maurice dispose d’un cadre légal solide. Le problème n’est pas l’absence de lois, mais la façon dont elles sont appliquées. La loi, à elle seule, ne stoppe pas un agresseur. Un expert me disait récemment qu’un pédophile n’arrêterait pas ses actes parce qu’une nouvelle infraction a été créée. Il faut comprendre les causes sociales et institutionnelles de cette hausse et renforcer la prévention.

Vous évoquez un décalage entre la loi et la réalité. Où se situe-t-il ?

Dans l’implémentation. La Children’s Act couvre pourtant un large éventail d’infractions : maltraitance, discrimination, abus sexuels, exploitation, pornographie infantile, grooming… Mais plusieurs mécanismes existent surtout sur papier. Le Diversion Program ou le registre des délinquants sexuels manque de clarté. Très peu d’acteurs — même parmi les avocats ou les ONG — savent comment ce registre fonctionne. C’est un signe qu’un outil censé protéger le public reste sous-utilisé.

Le suivi des délinquants sexuels est-il insuffisant ?

Oui. Dans d’autres juridictions, les familles peuvent savoir si un prédateur vit dans leur quartier. Il existe des systèmes d’alerte et des notifications. À Maurice, nous avons un registre, mais il n’est pas opérationnel. On sait qu’il existe, mais pas comment il est utilisé, ni à quoi il sert concrètement. C’est révélateur d’un système qui crée la loi, mais n’en prévoit pas l’usage quotidien.

Les institutions chargées de la protection — shelters, CDU — sont-elles suffisamment équipées ?

Elles manquent de moyens, de formation et parfois de cohérence. Certains shelters ne sont plus vraiment des espaces de sécurité. Quant à la CDU, il existe un vrai déficit de confiance : des parents ont peur d’y avoir recours, craignant que leurs enfants soient retirés. Ce n’est pas normal. Si une institution de protection fait peur, c’est qu’il y a un problème. Il faut revoir le fonctionnement, les procédures internes et surtout la communication auprès du public.

Les cyberviolences constituent aussi un défi majeur. Quelle est la situation ?

Alarmante ! Une question parlementaire a révélé qu’il n’y a eu aucune condamnation pour cybercriminalité, alors qu’on compte près de 900 plaintes. C’est extrêmement grave. Les affaires de diffusion de photos intimes, notamment sur Telegram, ont même conduit au suicide de jeunes filles. Là encore, le problème vient souvent des enquêtes : si les preuves sont mal collectées, le dossier s’effondre. Il faut renforcer les compétences techniques et la compréhension des phénomènes numériques.

Les enquêtes sont donc un maillon faible du système ?

Absolument ! L’avenir d’un dossier se joue dès les premières heures. Si la police manque de formation, de ressources ou de guides clairs, les preuves ne seront pas exploitables en cour. À partir de l’année prochaine, un programme de formation d’envergure démarre avec des formateurs de France et de La Réunion. Il portera sur le traumatisme, les violences sexuelles et les procédures d’enquête. C’est une avancée essentielle.

On reproche aussi au système judiciaire sa lenteur…

Oui, et cela décourage énormément les victimes. J’ai eu un cas où une jeune fille agressée en pleine rue a dû attendre quatre ans pour que l’affaire soit appelée. Entre renvois, absences, surcharge des avocats et transferts de magistrats, le système s’étire. Au final, cette jeune fille a abandonné : attendre si longtemps lui causait plus de souffrance que de réparation. Les réformes en cours au niveau du ministère public seront déterminantes, mais leurs effets prendront du temps.

Au-delà des lois et des institutions, la société mauricienne semble plus violente…

C’est un fait. On observe davantage d’agressivité dans la rue, à l’école, au sein des familles. C’est un signe d’érosion des valeurs. Nous produisons des jeunes plus éduqués, mais transmettons-nous encore les valeurs morales ? Pas suffisamment. Quand la violence générale augmente, les femmes et les enfants sont toujours les premières victimes. Il faut retisser du lien social.

Quel rôle peuvent jouer les religions, les parents et la société civile ?

Un rôle central. Les leaders religieux doivent sortir de leurs lieux de culte pour aller vers la population. Les parents, malgré des vies très rapides, doivent reprendre leur rôle éducatif. Les familles nucléaires sont isolées ; il faut recréer des soutiens communautaires. Quant aux ONG, elles sont essentielles : elles sont sur le terrain, proches des victimes et des réalités. Certaines, comme PedoStop, sont disposées à financer même des salles d’audition spécialisées pour les enfants.

Quelles mesures concrètes préconisez-vous ?

Je pense à la création d’un Victim’s Code, comme en Angleterre, pour garantir un traitement clair et uniforme des victimes, en tenant compte des provisions de la Constitution : La vulgarisation des lois : beaucoup de citoyens ignorent leurs droits ;Une réforme profonde des shelters, de la CDU et des services de probation ; La mise en place de salles d’audition adaptées aux enfants dans toutes les brigades ; Un protocole national pour la prise de parole de l’enfant, inspiré de la procédure « Mélanie » en France ; Un partenariat fort entre l’État et les ONG, pour mutualiser expertise et ressources ; Et surtout : mettre en œuvre ce qui existe avant de créer de nouveaux textes.

Quid de la formation ?

Afin d’améliorer le processus d’enquête, beaucoup de choses doivent être entreprises pour mieux comprendre la victime ; mieux recueillir la parole ; mieux structurer les dossiers.

Bonne nouvelle : l’année prochaine, des formateurs viendront de France et de La Réunion pour former policiers et agents du ministère, sur 4 ans. C’est indispensable.

Mais ce n’est pas suffisant. La prise de déposition d’un enfant, par exemple, nécessite un environnement adapté. Aujourd’hui, il n’existe pas de salle dédiée dans chaque station. Certains policiers réaménagent même une pièce avec leurs propres moyens. Ça montre leur bonne volonté, mais ce n’est pas systémique. Des ONG, comme PedoStop, financeront bientôt huit salles d’audition spécialisées. C’est un énorme pas en avant.

En résumé ?

Nous avons les lois. Ce qu’il nous manque, c’est une application rigoureuse, humaine et cohérente. Tant que ce gouffre persistera, les chiffres continueront de grimper, et les victimes resteront insuffisamment protégées.

Shirin Aumeeruddy-Cziffra, Présidente de l’Assemblée nationale – Présidente du Parliamentary Gender Caucus

« Le Parlement doit redevenir la maison du peuple »

Le 25 novembre, Journée internationale de l’élimination de la violence basée sur le genre, l’Assemblée nationale de Maurice ouvre pour la première fois ses portes au public durant seize jours. Un acte sans précédent : transformer l’institution la plus solennelle du pays en espace d’exposition, de dialogue et de sensibilisation. À l’origine de cette initiative, la présidente de l’Assemblée, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, figure centrale des combats pour la dignité, la justice et la protection des vulnérables. Pour elle, cette ouverture est un tournant. « On ne peut plus combattre la violence uniquement depuis les bureaux ministériels ou l’hémicycle. Il faut associer la population. Il faut ouvrir les portes. »

Pourquoi lancer une initiative de cette ampleur maintenant ?

À l’époque, on parlait simplement de « violence à l’encontre des femmes ». Un problème grave mais limité dans sa formulation. Aujourd’hui, l’expression consacrée par les Nations Unies est « violence basée sur le genre ».

Un changement sémantique capital. Les femmes restent les principales victimes. Mais il y a aussi les petites filles, les petits garçons, parfois même des hommes. La violence basée sur le genre, c’est la violence exercée sur quelqu’un parce qu’il est une femme, un homme, un petit garçon ou une petite fille.

Et surtout, cette violence dépasse largement le cadre domestique. Elle s’insinue partout : dans les interactions, dans les stéréotypes, dans les silences.

Une violence qui peut être physique, bien sûr, mais aussi subtile, psychologique, émotionnelle, sociale, numérique, institutionnelle.

Ces violences se manifestent-elles davantage dans des espaces du quotidien ?

« Absolument. Le petit garçon qu’on humilie parce qu’il n’aime pas le football. La fillette à qui l’on dit d’obéir “parce qu’elle est une fille”. Ce sont des formes de violence qui façonnent l’identité et conditionnent les comportements adultes.

Tant que l’on n’aura pas déconstruit ces stéréotypes millénaires, la violence continuera de prospérer. »

Pourquoi ouvrir le Parlement ? Le Parlement est perçu comme un lieu distant. Est-ce une manière de réparer cette distance ?

Parce qu’il faut aller au cœur de la République. L’Assemblée nationale est l’institution la plus solennelle du pays. Un lieu codifié, restreint, éloigné du citoyen. L’initiative de transformer cet espace pendant seize jours en un parcours d’exposition est donc révolutionnaire.

L’Assemblée nationale est le lieu où se pensent et s’écrivent les lois. Mais elle est restée trop éloignée des citoyens. Ouvrir ses portes, surtout sur un sujet aussi grave, c’est réaffirmer notre rôle : être au service du peuple, pas au-dessus de lui.

Cette initiative s’inscrit dans les 16 Days of Activism, la campagne mondiale des Nations Unies. La violence ne disparaîtra pas grâce à une loi uniquement. Elle disparaîtra quand chaque citoyen se sentira responsable et concerné.

Pourquoi la violence persiste-t-elle malgré les lois et les dispositifs existants ?

Parce qu’on ne veut pas voir. Parce qu’on normalise. Parce que les victimes se taisent. Parce que les familles protègent encore les agresseurs. La violence prospère dans l’ombre.

La notion de consentement, par exemple, encore mal comprise dans la société mauricienne, demeure au cœur du problème. S’il n’y a pas consentement, il y a agression ou viol. C’est simple. Mais beaucoup ne le comprennent toujours pas.

Les violences numériques sont également en hausse.

Les humiliations en ligne, la diffusion d’images intimes, les pressions entre jeunes… Le suicide d’une adolescente récemment m’a profondément marquée. Nous devons affronter ces violences nouvelles.

Comment avez-vous conçu le parcours proposé au public ?

L’exposition au Parlement ne sera ni un simple affichage ni un dépliant de plus.

Elle a été pensée comme un parcours comportant plusieurs niveaux d’expérience à travers : des tableaux qui racontent ; des quiz interactifs ; la réalité virtuelle comme outil de sensibilisation ; un “Tree of Dignity” ; des livres pour écrire ; et un espace confidentiel pour les victimes.

Je m’explique : des œuvres exposées racontent l’histoire de femmes ayant subi des violences. Mais elles racontent aussi la résilience : blessure, chute, accompagnement, reconstruction. On veut montrer que la violence existe, mais aussi que la solidarité existe. Les victimes peuvent être aidées, soutenues, entendues.

Les quiz aideront le public à reconnaître ce qui constitue une violence — et ce qui ne l’est pas. Situation après situation, les visiteurs devront dire si c’est une violence, un harcèlement, un comportement tolérable. L’objectif : éduquer sans culpabiliser, responsabiliser sans sermonner.

D’autre part, avec le soutien du PNUD, des casques de réalité virtuelle présenteront des scènes courtes et immersives. Ce n’est pas pour choquer, mais pour sensibiliser autrement. On doit comprendre avec les yeux, mais aussi avec les émotions.

Au centre du Sir Harilal Vaghjee Hall, il y aura un arbre symbolique. Les visiteurs accrocheront des feuilles où ils écriront un message, une pensée, un souvenir. Un geste simple, mais qui transforme la visite en acte personnel.

On a également prévu de larges carnets où chacun pourra laisser une trace : un témoignage, une analyse, un message d’espoir, une interpellation.

Peut-être l’innovation la plus importante que nous avons introduite est l’aménagement d’un coin spécialement discret, où la brigade de protection de la famille pourra recevoir celles et ceux qui n’ont jamais osé parler. Ce ne sera pas un bureau austère, mais un espace respectueux, humain, sécurisant, où ceux et celles qui le souhaitent pourront se confier en toute confiance.

Enfin ceux qui visiteront l’exposition au sir Harilal Vaghjee Hall auront la possibilité de visiter le parlement.

Vous évoquez souvent la responsabilité collective. Comment briser le silence ?

On le brise en cessant de protéger les agresseurs. J’ai traité, comme Ombudsman, un dossier où un responsable éducatif abusait de petits garçons. Des familles savaient. Elles se taisaient. C’est terrible.

L’omerta n’existe pas qu’à la maison. Des écoles ferment les yeux. Certaines institutions religieuses ont, pendant des années, étouffé des affaires. Depuis le pape François, on commence enfin à dire non. Ce combat doit traverser toute la société.

Peut-on combattre la violence sans s’attaquer au poids culturel et au passé ?

La violence se transmet. On hérite de comportements violents parce qu’on les a vus, subis ou acceptés. J’ai connu un cas où la femme et la mère d’un agresseur savaient. Personne n’a parlé. Il faut quelqu’un dans la chaîne qui dise : “ça suffit”.

Un des messages que nous souhaitons transmettre, c’est l’importance de la solidarité qui peut sauver une personne victime de violence. Il ne faut pas hésiter à faire appel à la police si on entend qu’un voisin est victime de violence. Après, cela risque d’être trop tard.

C’est l’empathie, la solidarité avec les autres qui peuvent aider une personne victime de violence à refaire sa vie. D’ailleurs, aujourd’hui, on ne parle plus de “victimes”, mais de “survivants”.

Quels sont les progrès qui ont été accomplis sur le plan législatif ?

La section 7 de la Constitution protège contre les traitements inhumains ou dégradants. Mais un alinéa permettait certaines punitions dès lors qu’elles étaient “légales à Maurice”. Nous l’avons supprimé. Désormais, aucun traitement inhumain n’est acceptable. Sans exception. C’est une avancée symbolique forte. Mais d’autres réformes sont attendues, notamment un nouveau projet de loi sur la violence domestique, annoncé par la ministre de tutelle. Le Parliamentary Gender Caucus donnera ses commentaires dès que le texte sera rendu public. Le Parliamentary Gender Caucus analysera le texte dès sa publication. Nous devons continuer d’avancer.

À vous entendre, on comprend que le Parlement doit retrouver ce rôle. C’est-à-dire être ouvert au peuple ?

En s’ouvrant. En restant accessible. En assumant que la démocratie n’est pas un rituel, mais un engagement. Le Parlement doit redevenir la maison du peuple.

Est-ce que les agitations politiques qui font grand bruit au moment où l’on se parle risquent d’affecter l’exposition ?

On traverse une période politique agitée, mais cela ne doit pas paralyser un combat aussi fondamental. Ce projet n’est pas partisan. C’est un projet national. Le Premier ministre, le Président de la République, les élus : tous sont invités à y participer.

Vous avez confié la clôture des 16 jours aux jeunes parlementaires. Pourquoi ?

Parce qu’ils ont prouvé qu’il y a, dans ce pays, une jeunesse engagée, réfléchie, intelligente. Ils cassent les clichés. Ils parlent vrai. Ils posent des questions profondes. Le 10 décembre, Journée internationale des droits humains, 30 jeunes des Seychelles et de Maurice participeront à un débat animé par la présidente. Cette ouverture exceptionnelle n’est ni décorative ni protocolaire : c’est un changement de posture. Le Parlement ne doit pas seulement voter des lois. Il doit écouter, sensibiliser, accueillir. C’est le cœur de la République. Cette ouverture exceptionnelle du Parlement n’est ni un coup de communication ni un événement décoratif. C’est un changement de posture de l’institution. Un Parlement qui n’est plus seulement un lieu de loi, mais aussi un lieu de sensibilisation ; qui ne se contente plus de voter des textes, mais se saisit de manière active d’un problème de société ; qui ne reste plus au-dessus du peuple, mais choisit de l’accueillir, de lui parler, de l’écouter.

Qu’attendez-vous que le public retienne ?

« Que la République lui ouvre les bras. Que ce lieu n’est pas fermé ni intimidant. Entrer au Parlement, c’est entrer dans la démocratie. Le combat contre la violence ne peut réussir sans le peuple. »

Le mot de la fin ?

La lutte contre la violence basée sur le genre ne se gagnera pas seulement dans les ministères ou les tribunaux.

Elle se gagnera dans les maisons, les écoles, les conversations, dans les regards que l’on apprend à lire, dans les silences que l’on ose enfin briser.

En ouvrant le Parlement pour seize jours, nous voulons transmettre un message limpide : la lutte contre la violence est une cause nationale — et elle commence par l’ouverture.

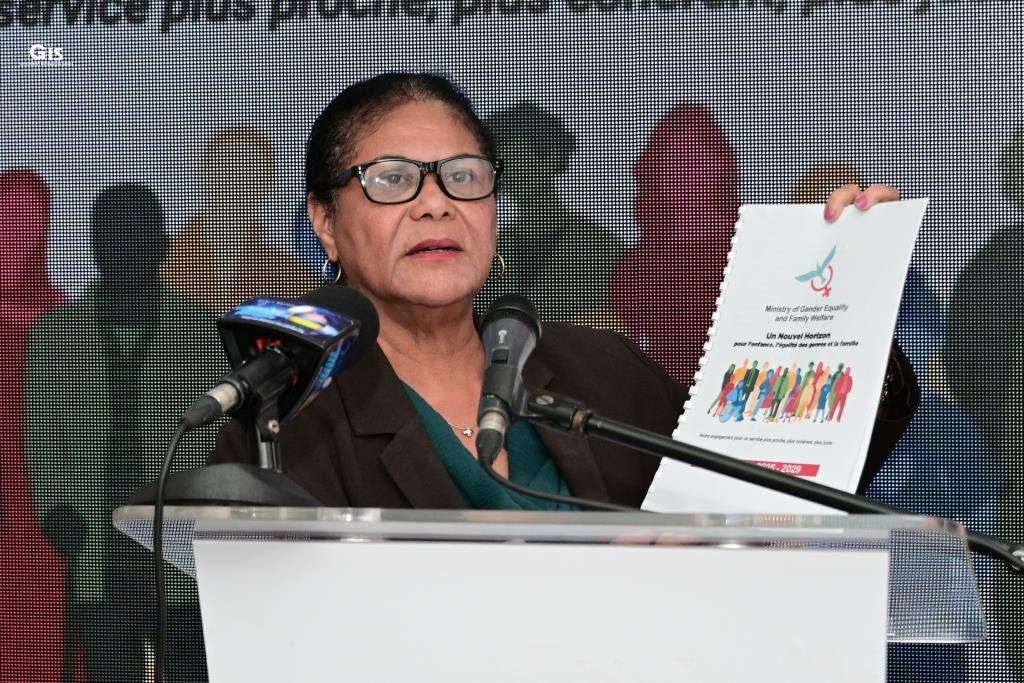

Arianne Navarre-Marie :

« Renforcer la réponse institutionnelle

pour une approche humaine »

Un atelier de formation destiné à ceux chargés de la lutte contre la violence fondée sur le genre (Gender Based Violence) a été ouvert à l’Institut Atal Bihari Vajpayee par la ministre de l’Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie, en présence du ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives, Raj Pentiah. Cette formation vise à renforcer les capacités des officiers œuvrant au sein des Family Support Services (FSS) à gérer efficacement les cas de violence domestique. De fait, ces officiers ont été familiarisés au cadre juridique en vigueur et des démarches à entreprendre lorsqu’une victime se présente auprès de leurs services.

Arianne Navarre-Marie a indiqué que « cette formation vise à renforcer les réponses institutionnelles et de garantir une approche davantage axée sur les victimes ». Elle ajoute que « la violence basée sur le genre n’est pas seulement un problème social, mais bien une préoccupation nationale aux implications politiques, économiques et sécuritaires. »

La ministre a passé en revue les importantes réformes entreprises par le gouvernement, notamment l’abrogation de l’article 242 du Code pénal et la restructuration des services de soutien aux familles en 12 guichets uniques pleinement opérationnels à compter du 1er août dernier. Ces centres, a-t-elle rappelé, « offrent des services intégrés et coordonnés couvrant la protection de l’enfance, le soutien psychosocial, l’aide au bien-être familial et les conseils juridiques ». Selon elle, « la réussite de ces réformes repose sur le professionnalisme, l’empathie et la discrétion dont font preuve les intervenants de première ligne ».

Mettant en exergue l’importance de la prévention, de l’éducation publique et de la transformation des normes sociales néfastes, Ariane Navarre-Marie a insisté sur la responsabilité collective du gouvernement, de la société civile, des collectivités et des citoyens. De novembre 2024 à ce jour, 4 127 cas de violence domestique ont été signalés à la police, ce qui souligne l’urgence d’une action nationale soutenue, a encore fait ressortir la ministre. À l’approche de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, observée le 25 novembre, « un engagement national continu est indispensable pour garantir qu’aucune victime ne soit laissée pour compte et que la sécurité, la dignité et l’égalité soient respectées pour toutes et tous », soutient-elle.

Pour sa part, le ministre Pentiah a mis l’accent sur la « persistance des violences sexistes, qui continue de fragiliser les familles et la cohésion sociale, malgré des progrès significatifs en matière d’égalité des sexes au sein de la fonction publique ». Il a aussi révélé que « plus de 60% des officiers du secteur public sont désormais des femmes, ce qui témoigne d’une évolution vers une meilleure représentation et un accès accru aux postes de direction ».

Le ministre a par ailleurs indiqué que des modules sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes seront intégrés au programme de formation de l’Institut pour la fonction publique et l’innovation. Cette formation est dispensée par des membres des FSS, des représentants du bureau du DPP, ainsi que des officiers familiers avec le Domestic Violence Information System et les applications d’aide à la prise en charge couramment utilisées.