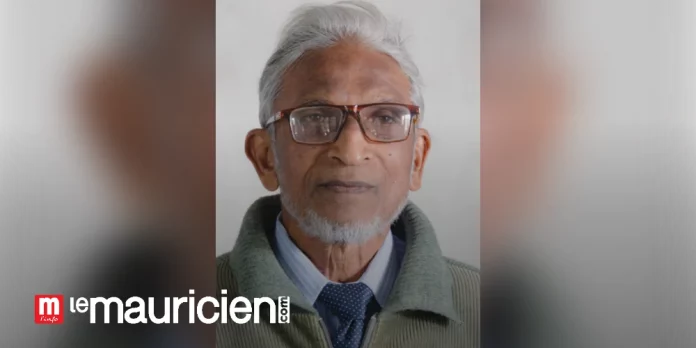

MUSLEEM JUMEER,

Docteur-en-Histoire.

musleemjumeer@gmail.com

Depuis 1835 jusqu’à nos jours, l’esclavage comme thème de recherche a été analysé de long en large et on aurait tout dit (ou presque !) sur ce mouvement inique. Ce bref exposé traite toutefois d’un aspect très peu abordé et mérite que l’on s’y attarde.

L’Esclave comme Propriété

L’esclave, d’après le Code Noir, est perçu comme un meuble. Il est considéré comme n’ayant point d’âme. Il est la propriété de son maître, qui peut en disposer d’après son bon vouloir. Débattre des droits de succession dans ces conditions reste farfelu si l’on envisage l’esclavage comme une époque figée dans le temps avec, d’une part, la cruauté et l’inhumanité de certains propriétaires et la soumission, les humiliations et parfois la résistance des esclaves de l’autre. Cette économie de plantation – basée sur la profitabilité des entreprises propre à une époque avant la Révolution Industrielle – engendre et exige pour survivre des assouplissements dans les rapports entre maîtres et esclaves. (1).

Affranchissements et lois du marché

Aucun système basé sur une législation répressive ne peut perdurer. Les exigences économiques finissent par prendre le dessus. Les affranchissements vont émerger qu’on le veuille ou non. Les esclaves – qui font preuve de talents rares et irremplaçables pour rehausser la personnalité et le prestige des maîtres dans la société, et de surcroît d’une loyauté indefectible – vont en profiter.

Parmi, les femmes-esclaves, les couturières, les coiffeuses, les maquilleuses – celles qui par la magie de leurs doigts peuvent faire briller leurs maîtresses lors des soirées mondaines. En tête de liste viennent les nourrices indispensables pour la survie des nourrissons blancs. Beaucoup de femmes habituées à une vie sédentaire ne produisaient pas assez de lait et devaient faire appel à des esclaves – qui allaitaient à la même époque leurs propres nourrissons. Les nombreux appels désespérés dans les journaux en font foi. Les perruquiers, les maîtres-tailleurs, les menuisiers, les chasseurs d’esclaves marrons figurent parmi les mieux lotis dans ce contexte.

On estime que chaque année l’État reçoit en moyenne quelque 400 à 500 demandes des maîtres pour affranchir leurs esclaves mais que seulement 70 à 75 sont agréés. Mais dans la réalité du quotidien, une fois que le maître a accepté de libérer son esclave, ce dernier peut se considérer de facto comme un homme libre mais sans papier. Ils sont alors connus comme des “libres de Savanne”. Cela donne lieu à une situation où ces Libres peuvent percevoir des gages pour des travaux qui exigent beaucoup de talent. Et chose étrange pour la période de l’esclavage, ils investissent dans l’achat des esclaves pour les aider ou pour les louer à d’autres propriétaires ! D’où l’appellation “esclave maître d’esclaves” . Investir dans l’achat d’un esclave reste une option très valable à cette époque. Dans le cas du décès d’un libre de Savanne, tous ses biens reviennent en principe à son maître. (2)

Décès d’un Noir Libre et Droits de Succession

Mais le problème se corse avec l’entrée d’un nouvel élément : le décès d’un Noir Libre dont les enfants ou héritiers sont toujours esclaves. En principe, les avoirs (terrains, maison, esclaves etc) d’un Noir Libre décédé doivent revenir de droit à ses proches. Si les héritiers sont de statut libre ils reçoivent leurs quote-parts sans aucun problème mais au cas où un ou plusieurs parmi les héritiers seraient de statut esclave, les droits de succession reviennent uniquement au propriétaire de ces esclaves. Ces derniers se voient ainsi dépouillés de toutes dotations.

Ce côté sinistre de l’esclavage explique pourquoi les Noirs Libres – qui ont encore un ou plusieurs de leurs progénitures pris dans l’engrenage de l’esclavage – remuent ciel et terre pour amener les propriétaires de leurs enfants à les libérer. Ils sont prêts à débourser des sommes d’argent considérable pour obtenir ces fameuses attestations d’affranchissement. Les propriétaires de ces esclaves/héritiers trouvent dans ce système un moyen de s’enrichir et de garder encore sous tutelle les Noirs libres et leur enlève toute tentation de faire cause commune avec les esclaves.

Ne soyez point ainsi étonnés de ne trouver aucune tentative de révolte chez les Noirs Libres. Comme hommes libres, ils avaient pourtant le droit de porter des armes à feu et des sabres comme des tamouls pondichériens et des marins musulmans de l’époque – également propriétaires d’esclaves. Des mécanismes subtiles les lient au système, qu’ils sont amenés à soutenir de toute leur force. N’allez pas chercher aussi quelques soi-disant liens de solidarité entre la population servile et les Noirs Libres au risque de mal interpréter et de déformer le passé vu à travers le prisme du présent…

(À suivre)

Références

1.JUMEER MUSLEEM.

Affranchissements et Noirs Libres sous l’Ancien Régime. Mémoire de Maîtrise. Université de Poitiers. 1979.

2.JUMEER MUSLEEM.Affranchis et Indiens Libres à l’Ile de France au XVIIIe siècle (1721—1803). Thèse de Doctorat (3e Cycle). Université de Poitie