Jeudi 22 mai, lors du lancement du livre de Bertrand Fauvette, l’émotion était palpable pour ceux et celles qui étaient présents. En écoutant son récit familial, tissé de liens inattendus entre maîtres et esclaves, j’ai été replongé dans ma propre histoire, profondément ancrée dans le métissage mauricien.

Ses mots faisaient écho à des souvenirs, à des histoires familiales, à des noms parfois oubliés. Ce soir-là, quelque chose s’est réveillé en moi : le désir, ou peut-être le devoir, de prendre la parole à mon tour.

Quand nous faisons un retour aux sources et que notre histoire familiale résonne avec la mémoire collective, c’est tout un pan du passé de l’île Maurice qui s’éclaire autrement.

Moi aussi, je porte une histoire tissée de silences et de transmissions, d’amours interdites et de naissances libératrices. Une histoire mauricienne, profondément. Je ne suis pas historien, je suis un témoin. Et ce que je souhaite partager avec vous aujourd’hui, ce n’est pas une généalogie figée, c’est une mémoire vivante. Celle d’une famille à l’image de tant d’autres : née de la rencontre entre les peuples, façonnée par l’esclavage, la résistance et l’amour.*

Une mémoire vivante du métissage Mauricien

Comme tant d’autres sur cette île aux mille racines, ma famille porte l’héritage d’un brassage unique entre les trois grands continents. Nos ancêtres, venus d’Afrique, d’Asie et d’Europe, se sont enracinés sur ce petit territoire de l’océan Indien, apportant avec eux leurs cultures, leurs douleurs, leurs espoirs. Parmi eux, plusieurs de mes aïeux, du côté maternel comme paternel, furent réduits en esclavage avant d’être affranchis. Et dans cette multitude de trajectoires, trois histoires se sont imposées à moi comme des symboles concrets du métissage Mauricien.

Mon histoire familiale : entre silences et transmissions

Dans les replis de mon arbre généalogique né du fruit de nombreuses années de recherches, j’ai trouvé des histoires poignantes, inattendues, souvent effacées dans les récits officiels. Trois figures ancestrales reviennent avec force parmi tant d’autres : trois hommes venus d’Europe qui ont aimé des femmes esclaves, et dont je descends.

D’abord, le docteur Philippe Ducasse, chirurgien français installé à Rivière-Noire à la fin du XVIIIe siècle. Il vivait sur son habitation de Beaux-Songes composée de trois cavernes et comprenant des cultures et des esclaves. C’est là qu’il s’attacha à Gertrude, une femme noire née en esclavage sur l’île Bourbon. Il l’affranchit, vécut avec elle, et elle lui donna plusieurs enfants. Cette union, bien que marginale aux yeux de la société coloniale, fut durable et féconde. Gertrude, sans statut, fut pourtant la véritable fondatrice d’une lignée dont je fais partie.

Puis il y eut Jean Mélotte, un sculpteur belge, qui eut plusieurs enfants avec Marie Jeanne, une femme indienne esclave. Parmi ces enfants, trois furent nommés Chouchou, Bijou et Bien Aimé. Des prénoms qui témoignent de l’affection, de l’attachement, de la reconnaissance. Après leur affranchissement, ces enfants portèrent des noms communs – mais leurs prénoms d’enfance disent tout d’un lien filial assumé. Derrière l’amour interdit, une humanité plus forte que les lois du Code Noir.

Enfin, Paul Lafond, un autre Français, qui vécut avec Mélanie, esclave indienne également, et reconnut plusieurs enfants issus de cette union. Eux aussi furent affranchis. Là encore, une histoire d’attachement profond, de transmission, de reconnaissance.

À travers ces histoires, ce ne sont pas seulement des couples que l’on découvre. C’est une société mauricienne qui prend forme autrement. Une société née de la transgression, du mélange, du refus de l’invisibilité.

La grande Histoire

à travers la petite

Ce que racontent mes ancêtres, c’est aussi ce que vivent de nombreuses familles mauriciennes. Car le métissage n’est pas une exception : c’est une composante essentielle de notre histoire collective. Il fut longtemps caché, parfois honteux, souvent nié. Mais il a toujours existé.

Sous l’esclavage, des liens se sont tissés entre maîtres et esclaves, dans des contextes très variés : de la violence à l’affection sincère, du viol au véritable attachement. Les enfants nés de ces unions portaient la trace de ces tensions, mais aussi d’un espoir : celui de pouvoir être affranchis, parfois instruits, parfois reconnus.

Ces histoires individuelles permettent de mieux comprendre la société coloniale d’alors : cloisonnée en apparence, mais traversée de liens invisibles. Derrière les registres paroissiaux et les actes notariés, il y avait des hommes et des femmes qui transgressaient les barrières sociales, raciales, juridiques.

Ce que cela signifie aujourd’hui

En racontant mon histoire, je ne cherche ni à l’idéaliser, ni à la juger. Je cherche à la regarder en face, avec lucidité et émotion. Car elle dit quelque chose de notre présent.

Être mauricien aujourd’hui, c’est assumer un héritage complexe. C’est accepter que notre identité n’est pas homogène, ni linéaire. C’est reconnaître que l’amour, la douleur, la résistance et la transmission ont construit nos familles.

Longtemps, ces histoires ont été tues. Les enfants métis étaient relégués à la marge, leurs mères effacées des récits. Mais aujourd’hui, nous avons la responsabilité de nommer, de transmettre, de réparer par la parole.

À l’heure où l’on parle de vivre-ensemble, de réconciliation, de mémoire partagée, je crois que ces récits ont un rôle à jouer. Ils nous rappellent que la diversité mauricienne n’est pas un slogan : c’est un vécu profond, parfois douloureux, mais aussi porteur d’espoir.

Je suis fier de mes ancêtres. Fier de ces femmes esclaves qui ont élevé leurs enfants avec dignité, souvent seules, dans un monde qui ne les reconnaissait pas. Fier de ces hommes qui, malgré les contraintes sociales, ont assumé leurs amours et transmis quelque chose à leurs descendants.

Ces couples, unis sans doute par l’amour, laissèrent une descendance métisse enracinée dans l’île et au-delà des mers. Certains de leurs descendants connurent des trajectoires brillantes, illustrant une ascension remarquable née d’un passé douloureux.

C’est cette fierté que je veux partager aujourd’hui à travers quelques exemples qui suivent, des histoires coloniales d’oubli, d’attachement et de transmission.

LA FAMILLE DUCASSE

Philippe Ducasse naquit à Longwy, en Meurthe-et-Moselle, le 2 juillet 1749. Il était le fils de Pierre Ducasse, chirurgien-major de l’Hôpital Royal de Longwy, et de Marie Tavalor, chirurgien-major de la place forte, il embarqua en 1768 à bord du vaisseau La Normande en direction de l’Île de France (aujourd’hui Maurice), jeune colonie française de l’océan Indien et s’établit dans la région des Plaines Saint Pierre dans le district de Rivière-Noire.

Propriétaire d’une habitation de 142 arpents dans ce district, dont 60 cultivés en manioc, patates, coton ou café, le Dr Ducasse possédait 14 esclaves selon le recensement de 1788. Il exerçait aussi comme juré maître en chirurgie au siège royal et siégeait au conseil municipal en tant qu’agent national.

Après la conquête britannique, il prêta serment d’allégeance le 29 décembre 1810 et continua à vivre à Tamarin jusqu’à sa mort le 14 avril 1816. Il fut inhumé dans une grotte sur sa propriété, connue sous le nom des Trois Cavernes — lieu de banquets devenu sa sépulture, mentionné par Matthew Flinders et le baron d’Unienville.

Parmi les enfants du Dr Ducasse et de sa compagne Gertrude, esclave affranchie, citons :

Charles Ducasse, greffier du tribunal de paix du canton de Rivière-Noire, époux de Marie Jeanne Pitt. Leur fille Charlotte Polymnie épousa le photographe et peintre Alfred Richard et leur fils Charles Roséli épousa Laurette Chazal, une affranchie. Ils furent les grands-parents maternels de Louis Victor Ducasse, Maire de Port-Louis.

Joseph, commerçant à Madagascar, époux d’Aimée Eugénie Serret.

Pierre, cultivateur marié à Jeanne Eulalie Glaude.

Jean-Baptiste, époux d’Amélie Cauvet.

Françoise Victoire, compagne du colon Jean Marie Frichot qui décéda sur son habitation.

Philippe, officier de marine, époux de Virginie Lambert. Leur fils Léonidas épousa sa cousine Lise Ducasse et furent les parents de Louis Victor Ducasse qui fut avoué puis Maire de Port-Louis.

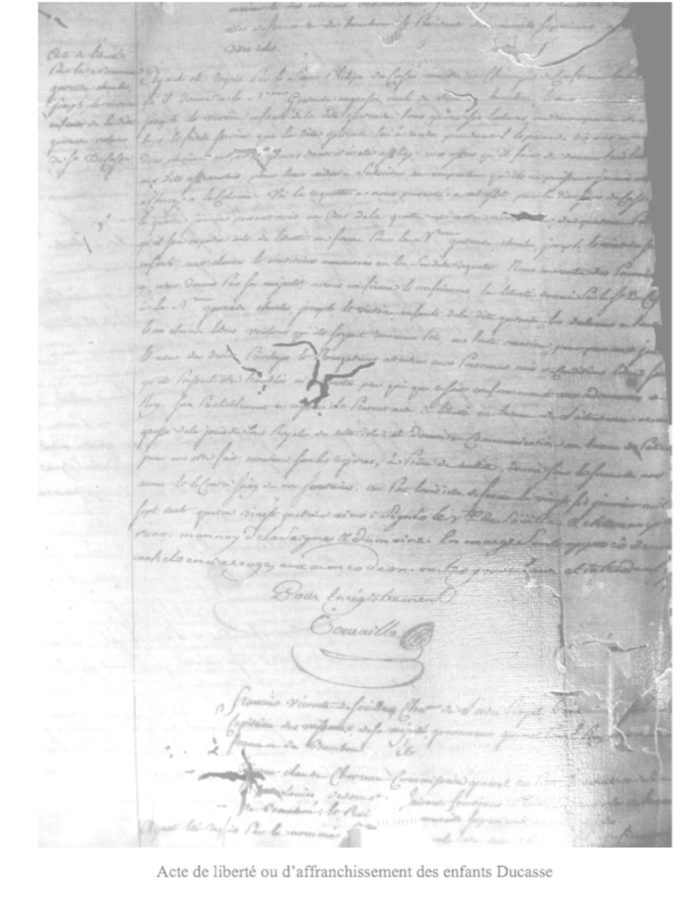

L’acte d’affranchissement qui suit fut la porte de leur liberté

* Conférence donnée à l’occasion du 15e anniversaire du Cercle de Généalogie de Maurice-Rodrigues