Le pays a récemment perdu deux jeunes âgés de moins de 16 ans, du suicide. Deux cas de trop qui rappellent l’urgence d’agir collectivement, de déstigmatiser le suicide encore à ce jour tabou et de sensibiliser davantage la population à l’importance de prendre soin de sa santé mentale. Konekte, entreprise sociale composée de professionnels du domaine, travaille en ce sens depuis des années. Elle a publié à cet effet, en mars, un manuel de postvention pour la gestion et la prévention des comportements suicidaires en milieu scolaire, soit un outil pour mieux accompagner les personnes à risque. Emilie Rivet et Mélanie Vigier de Latour-Bérenger, psychologues de l’équipe de direction de Konekte, répondent à nos questions.

Récemment, il y a eu deux cas de suicide de mineurs. Konekte travaille en milieu scolaire depuis des années, quel est votre ressenti par rapport à la situation ?

Au sein de Konekte, nous sommes très inquiet.e.s de l’état de grande vulnérabilité psychologique de plusieurs jeunes. Avant 2020, au sein de la vingtaine de collèges dans lesquels nous travaillons, nous étions peu confronté.e.s aux comportements suicidaires qui incluent pensées suicidaires, tentatives et suicides complétés. Chaque année, depuis ces cinq dernières années, nous faisons face à une augmentation de la souffrance des jeunes, une augmentation des états dépressifs et des comportements suicidaires ; aussi observée dans le monde. Pour l’année 2024 : 60 situations de comportements suicidaires et 93 états dépressifs de jeunes ont été accompagnés dans nos services. De janvier à juin 2025, 79 états dépressifs et 53 comportements suicidaires sur les 427 adolescent.e.s qui ont accédé aux services d’écoute dans les collèges où nous œuvrons. Et cela ne représente qu’environ 6% de la totalité des jeunes scolarisé.e.s dans ces établissements…

Selon les données disponibles, quelles seraient les principales causes du suicide ?

Une personne qui se suicide est en immense souffrance et ne sait pas comment faire pour moins souffrir. Elle ne veut pas mourir et a besoin d’aide. Le suicide est plurifactoriel. Plusieurs facteurs à risque qui peuvent prédire les comportements suicidaires sont mis en évidence dans les recherches. Ils sont individuels, familiaux, scolaires, biologiques, sociaux, sociétaux et communautaires (voir encadré). Parmi ces multiples facteurs, plusieurs ont un impact évident dans notre contexte mauricien. Ces facteurs interagissent et ne peuvent être isolés pour comprendre leur impact dans les comportements suicidaires.

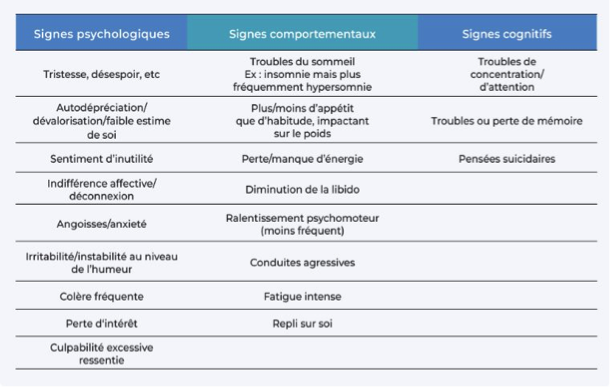

Quels sont les signes d’alarme à surveiller ?

Quand quelqu’un montre des signes éventuels de dépression ou émet des signes verbaux directs ou indirects tels que précédemment mentionnés, il importera d’oser lui demander si il.elle souffre au point de vouloir se faire du mal, de vouloir se donner la mort. Et de l’inviter à parler de ses pensées éventuellement suicidaires. On peut lui dire « Parfois quand on se sent triste, désespéré.e, on peut avoir des pensées de se donner la mort. T’arrive-t-il d’avoir ce type de pensées ? Si oui, à quelle fréquence ? » si les pensées sont fréquentes et envahissantes et un début d’élaboration d’un plan suicidaire se pose, il importe d’entendre cela, de le prendre au sérieux et d’agir pour prendre soin de la personne. Ces signes, outre les préparatifs en vue de leur mort comme mettre de l’ordre dans ses affaires ou écrire des lettres d’adieu, donner des objets personnels, etc. ou encore montrant un intérêt soudain particulier pour les manières de se donner la mort (produits toxiques, s’exercer à faire des nœuds, etc.) sont importants.

Vous avez récemment publié un manuel de postvention. Quels seraient les premiers gestes à adopter par les enseignants/parents lors de situations où un élève présente des pensées suicidaires ?

Grâce à l’expertise d’Émilie, directrice de Konekte, travaillant sur ce sujet depuis des années, des multiples recherches et expertises internationales, ainsi que notre réalité de terrain mauricienne, ce manuel aussi travaillé en concertation avec des membres de la communauté scolaire et de l’équipe thérapeutique avec qui nous travaillons, a été publié cette année. L’un des objectifs est de partager ces informations pour mieux accompagner les personnes à risque, dans notre contexte scolaire mauricien.

Face à tout humain qui a des pensées suicidaires, il y a des attitudes à adopter telles que:

•Prendre au sérieux. Chez les moins de 15 ans, le risque de tentative de suicide est 4 fois plus élevé, attention aux jeunes !

•Être direct.e, oser poser des questions, mettre des mots pour oser parler de la mort, de la mort par suicide, ouvertement et honnêtement. Cela est fondamental.

Prononcer le mot suicide, en parler montre une attitude d’ouverture et de non-jugement. Cela n’incitera pas la personne à avoir des pensées suicidaires, ne les augmentera pas, ni ne provoquera un passage à l’acte, contrairement aux idées reçues. Cela permettra à quelqu’un qui souffre de : parler du sujet douloureux et souvent tabou qu’est la mort par suicide ; de se sentir moins seul.e, de se confier sans crainte d’être jugé.e ou stigmatisé.e .

Quelques questions peuvent aider : « Est-ce que tu souffres au point de vouloir te faire du mal, au point de vouloir te donner la mort ? » ; « As-tu pensé à la manière dont tu pourrais te donner la mort? » ; « Qu’est-ce qui t’empêcherait de te faire du mal ? » En parler peut aussi permettre d’entrevoir d’autres solutions que de se donner la mort. Puis, il s’agira de réfléchir avec la personne, à son réseau d’aide en voyant à qui elle pourrait demander de l’aide ou se confier. On peut aussi de l’encourager à réfléchir à des solutions appropriées pour faire face aux souffrances comme parler à des ami.e.s, faire une activité physique, solliciter une aide professionnelle, etc. Une personne en souffrance a du mal à entrevoir des solutions pour moins souffrir, il importe de mettre l’accent sur le fait qu’il existe diverses formes d’aides et de soutenir la personne pour trouver l’aide appropriée est précieux. Lui dire d’arrêter d’avoir de telles pensées, les nier ou la culpabiliser en lui disant par exemple « Comment tu peux penser à cela ? Tu as tout pour être heureux.se ! » ne sert à rien et devrait être évité.

Que faire si quelqu’un dit qu’il/elle souhaite se donner la mort ?

Il urge d’agir sur cinq plans et cela est primordial :

•En faisant très attention à lui/elle, avoir un « special care » : lui accorder une attention particulière ; lui demander comment il/elle se sent régulièrement et bien observer son état général : humeur, alimentation, sommeil.

•Être vigilant.e : éloigner de lui/elle les objets dangereux (objets tranchants, cordes, etc.) et produits dangereux (médicaments, pesticides, etc.) et rester à ses côtés.

•S’assurer du soutien social autour d’elle et solliciter le réseau d’aide et les proches pour plus de présence et soutien.

•S’assurer d’un suivi médical/psychiatrique pour éviter un passage à l’acte et

•Qu’elle bénéficie d’un accompagnement thérapeutique avec un.e professionnel.le en psychologie.

Pensez-vous que l’État mauricien investit-il suffisamment dans les campagnes de sensibilisation et dans le recrutement de professionnels de santé mentale ?

Il est impératif que l’État alloue davantage de moyens à la santé mentale, un pilier fondamental du bien-être individuel et collectif. Cela suppose des politiques publiques cohérentes qui reconnaissent la santé mentale comme une priorité de santé publique, incluant un financement et renforcement des services de santé mentale dans les institutions publiques. Il faut également des campagnes de sensibilisation sur les troubles de santé mentale qui sont liés aux comportements suicidaires comme la dépression, les troubles bipolaires et les addictions, de concert avec des expert.e.s.

La diffusion d’outils pratiques pour la prévention, la reconnaissance des signes et la prise en charge est importante. Il faut aussi une mise en place systématique de suivi médical, psychiatrique et psychologique sur une période de 12 mois pour toute personne hospitalisée suite à une tentative de suicide ; des groupes de soutien encadrés par des professionnel.le.s qualifié.e.s. pour accompagner les personnes ayant perdu un.e proche par suicide ainsi que le déploiement des services d’écoute et de soutien psychologique dans des structures de santé de proximité comme les dispensaires, pour éviter l’isolement.

Par ailleurs, une augmentation significative du nombre de educational psychologists formé.e.s dans les établissements scolaires est préconisée. De même que des équipes formées à la gestion et prévention des comportements suicidaires en milieu scolaire ; des sessions de sensibilisation à l’écoute et la bienveillance et la mise en place de programmes de renforcement des compétences parentales dès la petite enfance, favorisant l’attachement sécurisant entre parent et enfants. Ces programmes et services doivent être solides et assurés, comme les formations, par des personnes formées et compétentes. Nous insistons fortement sur ce point qui fait souvent défaut. Cet axe de consolidation de connaissances est fondamental dans la prévention.

Pour créer une société plus solidaire, caring, bienveillante où les personnes en souffrance peuvent demander et recevoir l’aide nécessaire, sans honte ni stigmatisation, il reste encore beaucoup à faire dans notre petite république. Le suicide est considéré comme évitable, grâce à une prévention active et une qualité de présence et écoute pour que chaque citoyen.ne se sente vu.e, considéré.e, reconnu.e et valorisé.e. Nous rappelons notre désir de collaborer avec l’État, de partager notre expérience et les outils contenus dans le manuel de postvention.

Propos recueillis par

Kovillina Durbarry

Les causes du suicide

Les psychologues de Konekte identifient plusieurs facteurs de risque liés au suicide dans le contexte mauricien. Ils sont :

Les facteurs sociétaux et communautaires: une difficulté d’accès aux soins de santé mentale ; un manque d’information sur les troubles de santé mentale ; la stigmatisation des personnes souffrant d’un trouble de santé mentale ; les difficultés à demander de l’aide ; un accès facile aux moyens de suicide (ex : pesticides, accès aux ponts, cordes, etc.) ; des descriptions sensationnalistes et inappropriées dans les médias ; des désastres naturels et la précarité, être sans logement et en insécurité alimentaire.

Les facteurs sociaux : un manque de soutien social, des conflits chroniques dans les relations avec les autres.

Le facteur biologique principal : l’adolescence est la 2e grande période de maturation du cerveau jusqu’à environ 25 ans, la régulation émotionnelle est transitoirement en « déséquilibre », période de fragilité.

Les facteurs individuels : le risque est plus élevé pour les moins de 16 ans. Un trouble de santé mentale est observé dans 80 à 90% des suicides complétés : dépression majeure, trouble bipolaire ou addictions, d’où l’urgence d’accroître le nombre de psychologues formé.e.s en milieu scolaire et hospitalier, investir dans cet axe relève d’une volonté politique et institutionnelle primordiale.

Avoir fait une tentative de suicide; l’existence d’une mort par suicide au sein de la famille ou des proches ; des troubles anxieux, troubles de conduites (tendance répétitive et persistante à enfreindre les règles ou normes sociales liées à son âge), troubles psychotiques, du comportement alimentaire. Des des traits de personnalité borderline sont aussi soulignés, ainsi que : un sentiment de solitude, d’isolement, de désespoir, un repli sur soi ; une baisse d’estime et de confiance en soi ; une orientation homosexuelle/bisexuelle/transsexuelle ; être/ avoir été victime de violence sexuelle, verbale, psychologique ou physique ; automutilations ; grossesse précoce ; avoir vécu des traumas ; adolescent.e. placé.e dans des shelters/foster homes/juvenile justice systems ; troubles du sommeil ; douleurs chroniques/somatiques comme des maux de tête/d’estomac, fatigue) ; habiletés psychosociales peu développées comme la difficulté à gérer ses émotions ; sentiment d’impuissance ; obsession de la mort ; ruminations de pensées suicidaires ; changements radicaux dans les attitudes/comportements et sentiment de culpabilité/colère/haine envers soi/sentiment d’être un poids pour les autres, etc.

Les facteurs individuels très importants sont : les signes verbaux et le plan suicidaire. Les signes verbaux directs sont quand la personne dit par exemple : « Je veux mourir, je pense souvent à la mort », etc. Il importe d’écouter, d’entendre. On entend trop souvent, à tort, que la personne qui le dit « veut attirer l’attention » ou « faire son intéressant.e ». Non, c’est un appel à l’aide qui requiert écoute, soutien et présence.

Il peut aussi y avoir des signes verbaux indirects comme : « Je suis plein avec la vie, ça ne sert à rien de se battre, bientôt vous ne me verrez plus, etc. » Et c’est en ce sens qu’il est fondamental d’oser poser des questions sur la mort et les pensées suicidaires, osant demander à la personne si elle a pensé à se donner la mort, « où, quand et comment », soit, si elle a un plan suicidaire clairement défini. Et d’agir en urgence si ses réponses sont affirmatives.

Les facteurs en milieu scolaire : être/avoir été victime d’intimidation, scolaire ou cyberharcèlement ; fugues, absences répétées, morts par suicide ou tentatives de suicide en milieu scolaire ; dégradation des résultats, pression et stress sont autant de facteurs mis en évidence.

Les facteurs familiaux : le divorce conflictuel des parents ; les liens d’attachements insécurisants/fragiles, parent-enfant ; la négligence/maltraitance/violence de la part des parents ; les violences au sein de la famille/violence conjugale ; la mort par suicide dans les générations précédentes, non-mise en mots ; les parents souffrant d’un trouble de santé mentale ou d’un handicap physique et une supervision légère ou peu d’encadrement parental, etc.