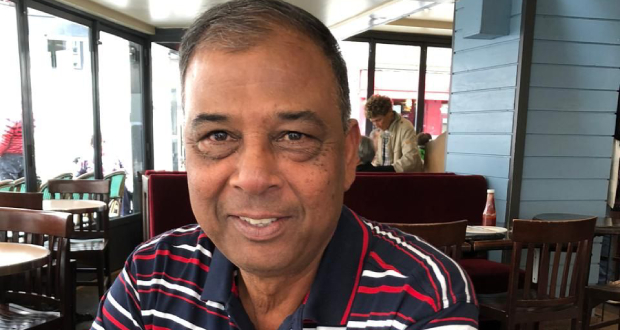

Le phénomène du bullying est devenu un véritable souci national. C’est ce qu’affirme Vinod Seegum, ancien président de la GTU et actuel négociateur du syndicat. Selon lui, les cas de harcèlement et de violences scolaires connaissent une recrudescence inquiétante. Dans cet entretien, il explique les raisons de cette situation, évoque les limites auxquelles les enseignants sont confrontés et propose des pistes pour y remédier.

» Les enseignants ne disposent pas de moyens pour appliquer la discipline. Figurez-vous que chaque début janvier, ils sont appelés à signer une circulaire qui, ensuite, est réitérée dans les écoles au moins trois à quatre fois par an. Cette circulaire stipule qu’un enseignant n’a pas le droit de recourir à la punition corporelle. Il ne doit pas non plus élever la voix envers un élève. Par ailleurs, c’est à lui de trouver des méthodes pour calmer un enfant qui fait du désordre en classe. Cela laisse l’enseignant complètement désarmé. Et ce qui est encore plus préoccupant, c’est que les élèves d’aujourd’hui connaissent le contenu de cette circulaire », déplore-t-il.

Le syndicaliste profite également de l’occasion pour aborder plusieurs sujets, notamment l’introduction du civisme dans la nouvelle version de l’Extended Programme, l’enseignement pour les enfants issus de milieux défavorisés, la BRP à 65 ans et la réforme du système électoral.

De nombreux cas de Bullying ont été rapportés ces derniers temps dans les écoles. Quelle lecture faites-vous de cette situation ?

Il est clair que nous assistons à une recrudescence des cas de bullying dans nos établissements scolaires. Ce problème dépasse désormais le cadre des salles de classe : nous le retrouvons dans la rue, dans les gares routières, et il débouche parfois sur des épisodes de violence.

Autrefois, ces cas restaient isolés, aujourd’hui ils se multiplient. Comment en sommes-nous arrivés là ? Les causes sont multiples. Le Bullying est d’abord une forme de harcèlement qui, souvent, dégénère en violences physiques. Mais il faut souligner le rôle aggravant des réseaux sociaux. Des plateformes comme WhatsApp, Facebook ou TikTok alimentent ces comportements et les rendent permanents.

Avant, le Bullying se pratiquait uniquement dans l’enceinte de l’école, pendant la récréation ou après les cours. Aujourd’hui, il poursuit l’élève partout : sur son téléphone, sur le trajet, à la maison, et ce jusqu’au moment où il s’endort. Le lendemain, le cycle recommence.

Les enseignants n’ont-ils pas les moyens de mettre de l’ordre face à ce phénomène ?

Malheureusement, les enseignants sont complètement désarmés. Ils ne disposent d’aucun outil efficace pour imposer la discipline. Chaque début d’année, ils doivent signer une circulaire, qui leur interdit la moindre sanction corporelle. Ils n’ont même pas le droit d’élever la voix devant un élève.

On leur demande plutôt de trouver, par eux-mêmes, des idées pour calmer les enfants perturbateurs. Résultat : ils se retrouvent sans aucune autorité réelle. Le pire, c’est que les élèves connaissent parfaitement le contenu de cette circulaire et en profitent. Ils savent que les enseignants n’ont aucune marge de manœuvre, ce qui alimente encore davantage les comportements de bullying.

Dans certains cas, quand un recteur ou un maître d’école tente d’intervenir, il s’expose même à des représailles. Je me souviens d’un incident : un instituteur a dû fuir son établissement en sautant du deuxième étage après qu’un élève aurait fait appel à des voyous extérieurs pour l’intimider. Voilà la réalité à laquelle nos enseignants font face.

D’après vous, que faut-il faire pour régler le problème de Bullying ?

La dégradation de notre société ne date pas d’hier. Elle a commencé dès les années 70-80, mais elle a pris une ampleur inquiétante ces dernières décennies. L’un des facteurs majeurs est notre système éducatif, extrêmement compétitif.

Avec l’introduction du Certificate of Primary Education, chaque point comptait. Un élève pouvait être relégué de plusieurs rangs pour avoir perdu un demi-point, et sans ce point supplémentaire, il voyait ses chances d’intégrer un collège prestigieux s’évaporer. Cette obsession des résultats académiques a éclipsé tout le reste, notamment l’éducation aux valeurs.

En 1989, avec un groupe d’amis, dont le philosophe Dev Ramnauth du Mauritius Institute of Education, nous avions constaté cette dérive. Nous avions proposé la création d’une Academy of Human Values pour former les enseignants à transmettre des valeurs humaines aux élèves. Des livrets furent même publiés, mais je savais qu’ils finiraient au fond d’un tiroir, car le système restait dominé par l’hypercompétition.

J’avais suggéré que ces valeurs soient transmises lors des assemblées du matin et que les enseignants reçoivent une allocation spéciale pour ce travail. Le ministère avait refusé, invoquant des contraintes économiques. Résultat : nous nous retrouvons aujourd’hui avec une société où les valeurs humaines ont totalement disparu des écoles.

Les témoignages des enseignants sont alarmants. L’une d’elles m’avait confié que, dans sa classe, des élèves dansaient sur sa table et se livraient à des gestes obscènes. Quand elle a tenté de rétablir l’ordre, elle a été insultée. Voilà dans quel climat travaillent les enseignants.

Autrefois, il y avait encore de la place pour le dialogue. Mais aujourd’hui, entre des parents absorbés par leurs obligations professionnelles et des écoles centrées uniquement sur les résultats, les élèves n’ont plus aucun encadrement moral. Même la police rechigne parfois à intervenir dans certaines gares routières, à l’heure où les élèves rentrent chez eux, tant la situation est devenue explosive.

Ce phénomène touche aussi désormais les filles. La violence scolaire s’est féminisée. Pourquoi ? Parce qu’elles manquent elles aussi d’encadrement, ou parce qu’elles souffrent de frustrations liées à des difficultés d’apprentissage. Je parle ici d’expérience.

Donc, l’introduction du civisme dans les écoles est nécessaire ?

Le ministre de l’Éducation a effectivement annoncé son intention d’introduire des cours de civisme dès janvier prochain. C’est une bonne initiative, mais pour l’instant, aucun suivi concret n’a été communiqué. Or, pour enseigner le civisme, il faut un programme clair et structuré. Ce sujet figurait autrefois dans l’emploi du temps des enseignants, mais faute de cadrage, il a fini par disparaître.

Le risque est que pris par la pression des résultats académiques, les enseignants privilégient toujours les matières examinées au détriment du civisme. Dans le passé, certains allaient même jusqu’à inscrire de fausses informations dans leurs cahiers de préparation pour satisfaire les inspecteurs. Si le ministère veut réellement réussir cette réforme, il doit éviter ce travers.

Selon moi, la meilleure façon de transmettre les valeurs civiques reste l’assemblée du matin. C’est le seul moment où tous les élèves se retrouvent ensemble, et c’est là que l’impact peut être le plus fort. Si le civisme se limite à un simple cours optionnel, il subira le même sort que les tentatives passées : il sera relégué au second plan.

Est-ce qu’il existe des consultations avec le ministère de l’Éducation pour revoir le système du PSAC ?

Les consultations sont aujourd’hui très limitées. Autrefois, le ministère de l’Éducation convoquait chaque mois les syndicats pour discuter de l’actualité éducative. Ce n’est plus le cas. Désormais, les échanges n’ont lieu que si les syndicats soumettent eux-mêmes une demande avec un ordre du jour précis.

C’est regrettable. Nous, en tant que représentants des enseignants, avons une voix qui mérite d’être entendue. Nous ne pouvons pas continuer à imposer des changements de cap à chaque alternance politique. Les enfants ne doivent pas servir de cobayes aux réformes improvisées.

Par le passé, le ministère et les syndicats faisaient même des dépôts conjoints devant le Pay Research Bureau. Cette fois-ci, cela n’a pas été le cas. Alors que nous sommes à la veille du prochain rapport du PRB, il est inquiétant qu’aucune position commune n’ait été préparée.

Faut-il enseigner différemment aux élèves issus de milieux défavorisés ?

Absolument. Les inégalités apparaissent dès le départ. Certains enfants arrivent à l’école le ventre vide, sans avoir pris de petit-déjeuner, et attendent la récréation de 11 h pour avoir un morceau de pain. À l’inverse, d’autres disposent de tout le nécessaire : repas équilibré, chauffeur, parfois même une aide à domicile pour s’occuper de leurs affaires. Cette inégalité de conditions influe forcément sur leurs performances scolaires.

Les enseignants doivent en tenir compte. Nous ne pouvons pas appliquer la même méthode pédagogique à tous les élèves, car tous n’apprennent pas au même rythme. Il y a des Slow Learners, d’autres qui décrochent vite. Ces enfants nécessitent un encadrement particulier, un suivi ciblé. Les Support Teachers devraient être mobilisés pour leur offrir une attention individuelle.

Il ne faut pas croire que seuls les établissements ZEP sont concernés. Même en Europe, ce problème existe. Lors d’un déplacement à l’étranger, j’ai constaté que les enfants issus de quartiers défavorisés souffrent de carences multiples : affectives, matérielles et éducatives. Chez nous aussi, cela demande une approche adaptée. La méthode d’enseignement doit être repensée pour ne pas pénaliser ceux qui n’ont pas les mêmes chances au départ.

Quel est votre point de vue sur l’indiscipline dans les écoles ?

L’indiscipline est un problème majeur et multiforme. Elle résulte avant tout d’un Breakdown of Communication. Les parents, souvent pris par leurs obligations, n’ont pas toujours le temps de dialoguer avec leurs enfants. Ce n’est pas forcément de leur faute : beaucoup doivent « trase » pour subvenir aux besoins de la famille. Mais l’enfant, privé de ce lien, manifeste son malaise par des comportements indisciplinés.

Les sanctions traditionnelles ne suffisent plus. Punir un enfant ou le ridiculiser en public ne fait qu’aggraver son comportement. Ce qu’il faut, c’est instaurer un vrai dialogue, avec l’aide de psychologues et d’experts. Il est temps aussi de donner la parole aux élèves eux-mêmes, car ils doivent être partie prenante des solutions.

Les parents doivent également jouer leur rôle, même si certains hésitent à participer aux réunions scolaires par manque de temps ou de moyens. Pourquoi ne pas proposer des mesures incitatives ? Offrir des Lunch Packs, prendre en charge leurs frais de transport… Ce sont de petits gestes qui peuvent encourager leur présence. Car au final, il n’y a pas de mystère : si les parents veulent sortir leurs enfants de la misère, l’éducation est la seule voie. Avec un tel système, je suis convaincu que le problème de l’indiscipline pourrait être considérablement réduit.

Doit-on abolir la promotion automatique dans les écoles ?

La promotion automatique existe toujours. Une circulaire datant de 1992 stipule que si un enfant échoue en Standard III, ses parents peuvent demander à le faire redoubler. Durant ma carrière, j’ai vu de nombreux parents faire cette demande.

Aujourd’hui, une réforme sur la promotion automatique est envisagée dans un Blueprint à venir. Mais de nombreuses questions restent en suspens : si un élève échoue en Standard IV, doit-il redoubler ? Et à quel âge passera-t-il alors l’examen final, sachant qu’il existe une limite d’âge pour rester dans le primaire ?

La problématique est concrète. Dès le Standard VI, nius découvrons parfois que des enfants ne savent ni écrire correctement ni effectuer de calculs simples. Cela montre qu’un encadrement individualisé est nécessaire. Je me souviens d’un cas dramatique en 2011 : un élève ayant échoué au Standard VI, isolé de ses amis, a été victime de bullying et s’est suicidé.

C’est pour éviter de tels drames que j’avais proposé l’introduction d’un resit-examen. Ainsi, un enfant échouant à une matière pourrait la repasser sans perdre une année entière, évitant frustration et isolement. Une telle réforme doit être planifiée avec soin et en consultation avec les enseignants.

Pensez-vous qu’il faut maintenir l’Extended Programme ?

Autrefois, nous pratiquions le système des Repeaters. Les élèves échouant aux examens finaux pouvaient rejoindre des écoles techniques pour apprendre un métier tout en poursuivant leurs études. Ce système a formé de nombreux experts techniques.

Avec le 9-Year Schooling, il n’y a plus de Repeaters. Ceux qui échouent sont regroupés dans des classes appelées Extended Programme, ou Foundation, Numeracy and Literacy maintenant. Mais ce système reste insuffisant. Selon moi, il faudrait revenir à l’ancien modèle : permettre aux élèves d’apprendre un métier tout en consolidant leur pédagogie. Aujourd’hui, le manque de travailleurs manuels se fait cruellement sentir : trouver un plombier qualifié pour un simple dépannage relève du défi, et ces professionnels gagnent souvent plus qu’un enseignant ou un policier.

Beaucoup d’étudiants disent qu’ils apprennent beaucoup de choses à l’école, mais qu’ils s’en servent peu dans la vie. Qu’en pensez-vous ?

Ils ont raison. Pendant ma carrière, j’ai souvent constaté que certains contenus scolaires étaient déconnectés de la réalité. Par exemple, nous ensegnions comment calculer les angles entre les aiguilles d’une horloge (Clockface). Quelle application concrète pour la vie quotidienne ?

Ce genre d’enseignement, parfois inutile, a persisté pendant quinze ans. Les enseignants ont été appelés à enseigner cela. Quel avancement dans la vie d’un étudiant ? Les enseignants, de leur côté, doivent consacrer au moins un à deux mois pour que les enfants comprennent comment effectuer ce calcul. J’ai enseigné ce sujet et j’ai pu voir sur le visage des enfants à quel point ils étaient malheureux. Le pire, c’est que ce thème apparaîtra dans les questionnaires.

Le curriculum actuellement enseigné dans les écoles existe depuis au moins une douzaine d’années. Il est grand temps de le revoir de fond en comble, en incluant tous les sujets. Cette réforme éducative doit évidemment intégrer les syndicats. J’avais déjà proposé cela par le passé. Il ne s’agit pas de tout enseigner au primaire, mais de laisser une marge de manœuvre pour le secondaire. Les enfants doivent apprendre des choses simples mais utiles.

Personnellement, j’ai toujours apprécié ce qui se pratique dans les pays nordiques comme la Finlande, la Suède et la Norvège. Ces pays disposent du système éducatif le plus performant au monde pour plusieurs raisons. L’éducation y a une véritable valeur. Les enseignants sont d’abord hautement qualifiés et correctement rémunérés.

Il n’existe pas ce qu’on appelle la Rat Race. C’est un système calme, où la justice est respectée pour tous et où l’éducation est valorisée. Le statut des enseignants est très respecté socialement, ce qui élève le niveau global de l’enseignement. L’accent est aussi mis sur le bien-être.

Lorsqu’un enfant entre à l’école, nous nous occupons non seulement de son éducation mais aussi de sa santé. Chaque école dispose d’un bureau médical avec un médecin. La nutrition, le bien-être, le sport, le développement personnel ainsi que les compétences artistiques et sportives sont pris en compte. Dès le départ, l’école identifie la filière que l’enfant doit poursuivre tout en veillant à ne pas négliger l’aspect académique.

Il ne s’agit pas de dire que ce sont des pays développés et que c’est pour cela qu’ils réussissent. Le budget pour l’éducation à Maurice est colossal, autour de Rs 21 milliards. À Maurice, nous disons toujours que les enfants ont besoin d’espace pour s’épanouir et jouer. Savez-vous qu’à Port-Louis, certaines écoles ne disposent même pas d’un terrain de jeu, ni d’un parking pour garer les voitures ? Où les enfants vont-ils jouer ? Dans la rue ? L’école dont je parle existe depuis au moins cent ans.

Par expérience, un enfant apprend mieux lorsqu’il pratique des activités sportives. Les enfants doivent jouer, chanter, se défouler et se sentir revigorés pour mieux apprendre. Mes élèves sont d’ailleurs sortis premiers au CPE grâce à ce système.

Quelle est votre opinion sur la réforme électorale ?

Nous soutenons l’idée d’une réforme de notre système électoral. Le système actuel engendre beaucoup d’injustices. Le First Past the Post est solide et a fait ses preuves dans les pays du Commonwealth, mais le débat sur la proportionnelle doit être confié aux experts.

Le problème, c’est que les scrutins sont souvent injustes : en 1982, le Parti Travailliste, avec 30 % des voix, n’avait obtenu que quatre sièges via le Best Loser System. En 2024, le même scénario s’est reproduit pour le MSM, avec 27 % des voix et zéro siège. Ces anomalies soulignent les failles du système.

Par ailleurs, le registre électoral utilisé à Maurice date du recensement de 1972. Depuis, la démographie et la diversité religieuse ont beaucoup évolué. Un nouveau recensement couplé à la réforme électorale risquerait d’engendrer des tensions sociales importantes. Il faut donc procéder avec prudence.

Quelle est votre opinion sur la Basic Retirement Pension à 65 ans ?

Le mécontentement sur ce sujet est à son comble. Beaucoup considèrent que le gouvernement a agi trop brusquement en relevant l’âge de la BRP à 65 ans. Selon moi, il aurait été préférable de prévenir la population et d’instaurer une transition progressive sur dix ans, plutôt que de l’appliquer du jour au lendemain.

Le gouvernement évoque des difficultés financières, mais la population continue d’observer certaines largesses publiques. Prenons un exemple concret : si un président de la République décède, sa conjointe continue de percevoir sa pension. Est-ce logique ?

Au sein de la CGTU, nous avons saisi le Bureau International du Travail (BIT) pour dénoncer le manque de consultation sur cette réforme. Les comités d’experts du BIT étudient actuellement notre dossier.

Propos recueillis par Jean-Denis PERMAL

Citation: 1. Beaucoup considèrent que le gouvernement a agi trop brusquement en relevant l’âge de la BRP à 65 ans

Citation 2: L’indiscipline est un problème majeur et multiforme. Elle résulte avant tout d’un Breakdown of communication. Les parents, souvent pris par leurs obligations, n’ont pas toujours le temps de dialoguer avec leurs enfants

Citation 3: Les enseignants sont complètement désarmés. Ils ne disposent d’aucun outil efficace pour imposer la discipline.