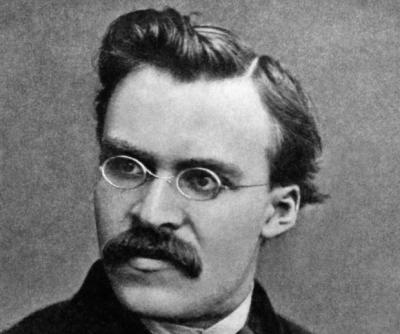

Ce n’est pas un hommage à Charles Trenet et sa célèbre chanson, mais l’émotion que l’on est censé ressentir en cette Journée mondiale de la Philosophie, décrétée par l’Unesco depuis 2005. Fêter la philosophie est donc synonyme de joie. Mais la joie a-t-elle sa place en philosophie ? On a tendance à penser que la philosophie, c’est sérieux, et quand on est sérieux on ne s’occupe pas de joie. Si on est heureux, on devrait donc être joyeux. Ce n’est pas forcément le cas, et cette passion ou émotion a été pensée en philosophie, notamment par Spinoza, Nietzsche et Rosset.

L’effort de conservation

Dans les approches du bonheur par la philosophie, la joie tient une place à part. On a d’abord la jouissance, qui, depuis Epicure et Aristippe, met le plaisir au coeur d’une bonne existence, mais qui peut s’avérer fugace. Une autre manière d’envisager le bonheur, la plus évidente, c’est un état de bien-être qui dure. Irréalisable, semble-t-il, car les malheurs et les souffrances de l’existence nous empêchent d’être heureux constamment. Au XVIIe siècle, avec Spinoza, la joie devient un des thèmes et une des préoccupations centrales de la philosophie. Spinoza sera un des premiers philosophes à s’intéresser au corps et à ce que peut un corps.

À une époque, où la religion et la métaphysique mettent non seulement le corps au second plan, mais où, en plus, celui-ci est le lieu de l’impur et du péché, Spinoza revalorisera le corps et définira l’homme comme étant un être essentiellement de désir, ou, ce qui revient quasiment au même, il concevra la vie comme un perpétuel effort à rester en vie, à se conserver, et cet effort est appelé désir. La joie est donc ce que l’on ressent après l’augmentation de la force d’exister, elle a un rôle majeur dans l’existence. Si vivre n’a plus de sens, si la vie ne vaut plus la peine d’être vécue, c’est qu’une passion négative nous submerge, a pris le dessus sur nous. Le dégoût, l’anéantissement moral, la souffrance, tant physique que psychologique, sont des obstacles qui empêchent ou mettent sérieusement en question, justement, l’effort pour continuer à vivre. Le suicide pourrait donc s’expliquer par un énorme obstacle se mettant en travers de l’effort qui diminuera ou disparaîtra.

La joie par-dessus tout

Il est des penseurs qui ne voient dans la vie que le tragique. La vie est cruelle, douleur, souffrance, elle se dérobe à toute explication, elle n’a de sens qu’en étant absurde, elle fuit tout ce qui peut la retenir et échappe à toute compréhension (au sens de com-prendre, qui signifie prendre avec, étreindre). La vie n’a pas de sens, c’est justement ce qui fait sens et qui mérite d’être vécue. C’est la conception d’un philosophe, aujourd’hui à la retraite, Clément Rosset. S’inspirant beaucoup de Schopenhauer et de Nietzsche, il ne cesse de démonter toutes les illusions qui se superposent à notre regard, et qui, pense-t-on, nous permettent de mieux voir. Que le monde soit horrible, fait de fureur, de bruit et de sang (pour reprendre Shakespeare), on ne peut le nier, mais certains ajouteront aussitôt que la vie est faite aussi de choses agréables, de moments positifs et de joies, aussi maigres soient-elles. Rosset dirait sans doute que ce n’est pas les moments de joie qui doivent s’opposer au monde cruel, mais c’est plutôt parce que le monde est cruel qu’il faut vivre dans la joie.

La joie est ce supplément d’âme à la réalité horrible, au monde tel qu’il est et se dérobant toujours à la manière dont on voudrait qu’il soit. Les hommes ont cette capacité à nier naturellement la réalité dans ce qu’elle a de plus cruelle. La chose la plus évidente qui soit est presque toujours la chose que l’on va nier. À l’annonce de la mort d’un proche, on dira tout de suite « c’est pas vrai ! » ou « ce n’est pas réel ! » Cette réaction, très humaine, nous montre que nous dédoublons le réel quand il se montre à nous tel qu’il est : insupportable. Notre capacité à produire des illusions est sans fin : nous mettrons tout en place pour ne pas accepter le réel tel qu’il est. Rosset, reprenant Nietzsche, va plus loin. Ceux qui refusent de vivre dans la vérité sont ceux qui ne veulent pas affronter le tragique inscrit au programme de la vie, ceux qui ne le supportent pas et qui luttent contre ce dernier au nom de valeurs : le vrai, le bien, le juste, le beau. Ceux qui refusent sont imprégnés de ressentiment, c’est-à-dire une forme de haine rentrée et qui est caractérisée par l’impuissance. Le ressentiment s’exprime par la volonté de vengeance. Et ne pas accepter le réel, c’est vouloir se venger de lui. Or le réel n’est ni bon, ni mauvais, ni bien, ni mal. Il est, et il est souvent très dur pour nous.

Le gai savoir

Regardons un enfant qui découvre ou qui comprend comment fonctionne un jouet, un objet qu’il aime voir. De suite se dessine sur son visage la joie de comprendre et de connaître. Cette joie ne nous quitte plus une fois que nous l’avons éprouvée, mais par contre la soif de connaissance et la capacité de comprendre quelque chose peuvent, malheureusement, se tarir assez vite chez l’enfant si on ne les cultive pas dans le temps. Spinoza nous dit qu’il existe trois formes ou modes de connaissance. La connaissance du premier genre correspond à notre perception sensible (ce que je vois, ce que j’entends, ce que je ressens), aux opinions courantes (les connaissances qu’on acquiert par « ouï-dire ») et à l’expérience (ce que je retiens ou j’apprends des choses que j’expérimente). Ces connaissances sont partielles et douteuses car nos sens nous trompent parfois, les opinions sont diverses et contradictoires, et l’expérience de la vie est relative à chacun. La connaissance du deuxième genre nous est donnée par la raison. Elle s’exerce en mathématique, par exemple, et tout ce qui concerne la connaissance rationnelle. Ce savoir est objectif, universel et affranchi des passions. Mais il ne nous donne qu’une connaissance abstraite et désincarnée du monde, une connaissance ayant valeur de modèle ou de paradigme. La connaissance du troisième genre est celle que peut acquérir le philosophe. C’est une sorte de perception globale et intuitive, obtenue au terme d’un long cheminement intellectuel. Elle permet de percevoir les choses dans leurs relations, leur développement, leur unité. Cette vision synthétique ou globale du monde est censée procurer sérénité et béatitude. La joie y est toujours présente, car ce genre de connaissance nous permet d’être mieux dans le monde dans lequel nous vivons. À partir de là, nous ne faisons qu’un avec le monde car nous le connaissons sans intermédiaire, sans représentation, sans barrière. Faut-il voir Spinoza, en affirmant ce genre de connaissance, rejoindre l’expérience de certains mystiques ? Ou bien est-ce une manière de dire que la connaissance du monde est possible sans faire référence à une quelconque transcendance ? Envisager, donc, qu’il existe un seul monde, et rien d’autre, monde qui est infini, et qui, malgré tout, nous demande, pour le connaître d’une manière intuitive, de s’accorder à lui, d’en avoir une perception intuitive, où chaque partie renverrait au tout, mais où aussi chaque partie serait unique, singulière.

En fêtant la philosophie, on fête la connaissance et la réflexion, qui, sans nul doute, nous procurent de la joie après l’effort.

Y a d’la joie…

- Publicité -

EN CONTINU ↻

- Publicité -