KAWTHAR JEEWA,

(architecte et doctorante en architecture)

Les maisons créoles de l’île Maurice fascinent autant qu’elles interrogent. Souvent photographiées pour leur charme ancien, admirées pour leurs varangues et leurs dentelles, elles évoquent un passé aux contours flous : entre nostalgie coloniale, héritage vernaculaire et résistance silencieuse. Dans un premier article dans la page Forum (Le Mauricien) publié mardi 22 juillet, nous avons retracé l’origine de ces maisons, leur construction par des personnes réduites en esclavage, et les enjeux contemporains de leur préservation. Ce deuxième volet poursuit l’exploration.

De Port-Louis à Saint-Louis du Sénégal, en passant par La Réunion ou la Louisiane, les maisons créoles dessinent un langage architectural partagé, né dans la douleur de l’histoire, mais aussi dans la créativité des peuples déplacés. Il ne s’agit pas seulement de parler de murs, de toits ou de fondations, mais de ce que ces maisons ont abrité : des vies, des rituels, des savoir-faire. Cet article invite à porter un regard neuf sur ces lieux, non comme des objets figés du passé, mais comme des espaces vivants, profondément ancrés dans notre présent.

Lakour : l’espace partagé du quotidien mauricien

Derrière les façades coquettes des maisons créoles de Port-Louis se cache un monde d’interactions sociales et de pratiques quotidiennes qui ont longtemps façonné la vie communautaire.

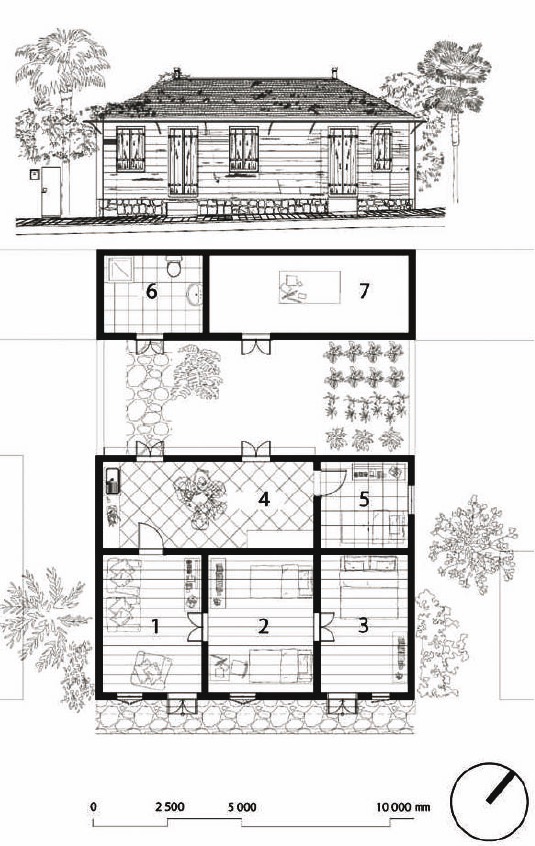

Le cœur de cette vie domestique se situait dans lakour, une cour intérieure, souvent cachée à l’arrière de la maison. Ce lieu servait de lien entre les différentes pièces de la maison : lakwizinn (la cuisine), les kabine (les sanitaires) et parfois de petits ateliers ou remises. On y trouve aussi les objets typiques comme ros kari et ros lave. Plus qu’un simple espace de service, lakour devenait un théâtre de la vie familiale : on y cuisait, lavait, bavardait, riait. Les enfants y jouaient, les voisins s’y croisaient, et les savoirs s’y transmettaient.

Lavarang

À l’avant des maisons créoles, lavarang sépare le salon du trottoir ou du jardin. Lavarang est un espace de vie qui abrite des intempéries. Sinon, le trottoir prolongeait l’espace de la maison. Dans les quartiers populaires, il devenait un salon à ciel ouvert : on y prenait le thé, échangeait des nouvelles ou s’installait pour broder à l’ombre. Ces pratiques montrent une conception élargie de l’habitat, dans laquelle l’intérieur et l’extérieur dialoguent constamment, où l’intimité cohabite avec la convivialité.

Lakaz Kreol : une redéfinition de l’île Maurice

Au cours de cette recherche, j’ai élaboré une définition de la maison créole mauricienne, fondée sur le contexte mauricien, en prenant en compte sa matérialité, son paysage, son climat et sa dimension socioculturelle. Cette définition fera l’objet d’un article de recherche qui sera présenté lors de la conférence Heritage 2025 et soumis pour publication. La définition a été présentée en Kreol Morisien.

« Dan konteks Morisien, mo propoze ki Lakaz Kreol kapav definir kouma: enn lakaz dibwa soulve lor enn baz ros dan stil arsitektir Kreol ki finn bati par bann artizan ek zouvrie ki servi bann metod tradisyonel typik de lil moris ki finn transmet depi nou bann zanset de lepok kolonial ek esklavaz, sa reflet enn melanz de lafrik, lerop, ek bann inflians sid-asiatik. Enn Lakaz Kreol servi bann materio dirab kouma dibwa lokal, tol, bardo, later bati, ek fer forze. Enn Lakaz Kreol li ena bann tre arsitektiral ki inik ek adapte ek konteks Morisien ek klima tropikal, li ena enn striktir leve, gran louvertir pou aerasyon, kouma so lavarang, so devantir, so kabine ek lakwizinn andeor. Defwa Lakaz Kreol ena enn lakour swa li tom direk lor trotwar.”

Port-Louis quadrillé : architecture coloniale, savoirs créoles invisibilisés

Port-Louis, durant l’époque coloniale française, fut conçu selon les principes de l’urbanisme européen : un centre administratif imposant, des axes commerciaux, un marché central et un découpage en quadrillage des quartiers résidentiels. Cette organisation spatiale visait à refléter l’ordre, le contrôle et la hiérarchie propre au pouvoir colonial.

Mais derrière cette planification rigide se dissimulent les récits effacés de celles et ceux qui ont véritablement construit la ville. Les personnes réduites en esclavage, venues d’Afrique de l’Ouest, de la côte swahilie, de Madagascar, d’Inde ou d’Asie du Sud-Est, qui ont mis en œuvre leurs savoirs pour adapter l’architecture française aux réalités tropicales. Ce sont eux qui ont taillé la pierre volcanique, assemblé les charpentes, inventé des techniques pour gérer l’humidité et la chaleur.

Malgré leur rôle fondamental, les archives officielles ne reconnaissent guère leur contribution. Il faut lire entre les lignes des registres de coûts et d’entretien pour deviner leur présence. Les plans d’aménagement mettent en avant les maisons des colons et des élites, mais ignorent la manière dont les bâtisseurs créoles ont transformé ces structures imposées en espaces vivants.

Aujourd’hui, cette invisibilisation persiste : les discours patrimoniaux valorisent l’esthétique « coloniale » sans rendre hommage aux mains qui l’ont façonnée. Il est urgent de relire la ville à travers d’autres récits, ceux des bâtisseurs oubliés.

Une esthétique transocéanique : au-delà de Maurice

L’architecture créole mauricienne ne vit pas en vase clos. Elle s’inscrit dans une constellation d’expressions architecturales créoles que l’on retrouve aux quatre coins de l’océan Indien, mais aussi aux Antilles, en Louisiane ou en Afrique de l’Ouest.

À la Réunion, aux Seychelles, à Saint-Louis du Sénégal, ou encore à la Nouvelle-Orléans, on retrouve des éléments similaires : varangues généreuses, toits en pente, murs en bois surélevés, volets décorés, dentelles de tôle. Ces similitudes ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat de circulations coloniales, de transferts de savoirs et d’adaptations partagées.

Chaque territoire a modelé cette base commune selon ses contraintes climatiques, ses matériaux disponibles et surtout ses cultures locales. À Maurice, par exemple, l’usage de la roche volcanique, du bois indigène ou de la chaux-corail donne aux maisons créoles une texture particulière, enracinée dans l’île.

Penser cette architecture comme transocéanique permet de tisser des liens entre les communautés héritières de ces formes bâties. C’est une invitation à reconnaître des filiations communes dans la différence, et à inscrire Maurice dans une histoire mondiale de résistances silencieuses et de créations partagées.

Une suite à écrire ensemble

Loin d’être figées dans le passé, les maisons créoles continuent de vivre à travers leurs usages, leurs habitants et les souvenirs qu’elles abritent. Elles nous rappellent que le patrimoine ne se résume pas à ce qui est monumental ou ancien, mais à ce qui est habité, transmis, transformé.

Reconnaître leur valeur, c’est faire place à une histoire plurielle. C’est redonner voix aux anonymes, aux mains invisibles, aux communautés silencieuses qui ont construit l’île Maurice d’hier et de demain.

…