ABDEL KURREEMBUKUS

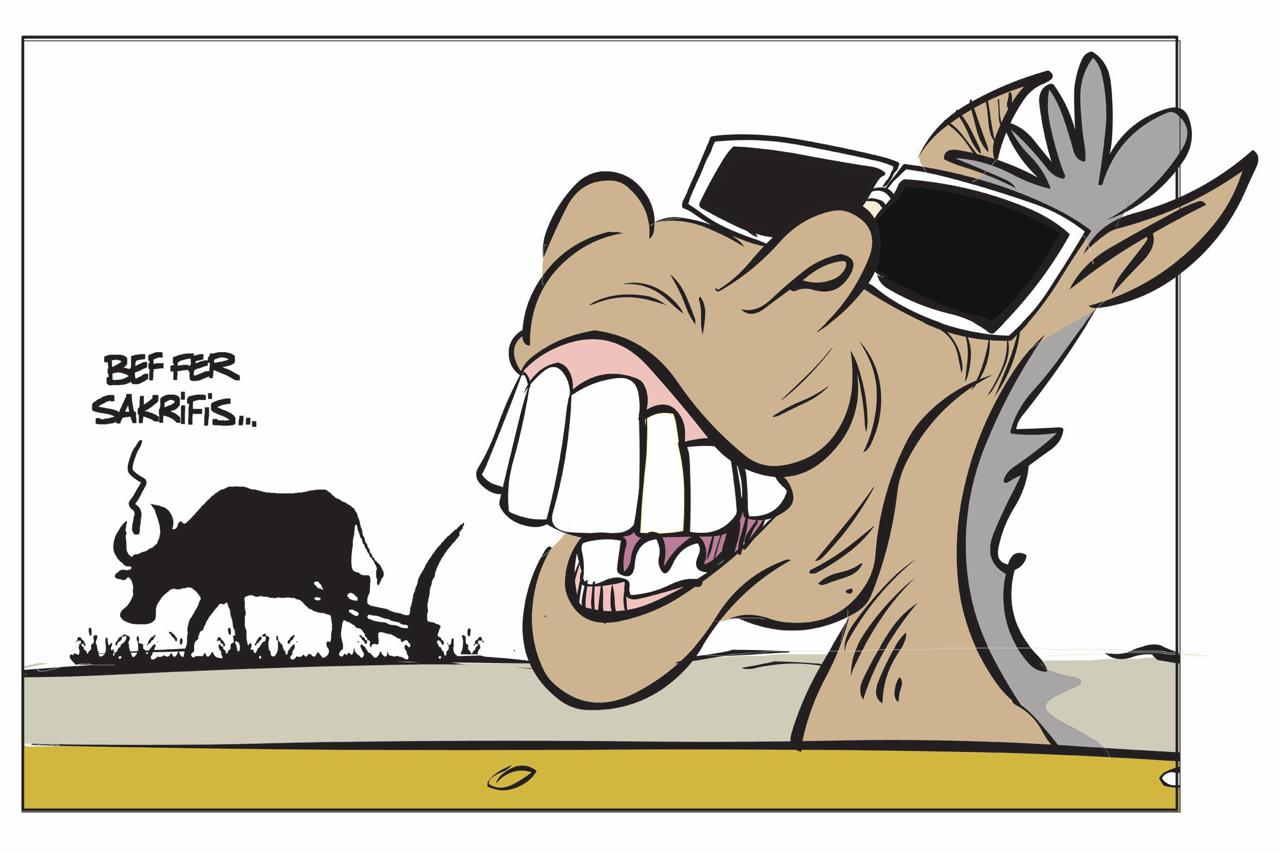

Un an après l’arrivée du nouveau gouvernement, l’austérité s’impose comme mot d’ordre. Les travailleurs, les retraités et les PME supportent l’effort national, pendant que de grandes fortunes, des multinationales et de nouveaux investisseurs étrangers continuent de bénéficier d’un système fiscal indulgent. Sous couvert d’attractivité, Maurice perpétue un modèle où les mêmes se sacrifient, et les mêmes profitent.

Dans une société, il y a ceux qui produisent, qui créent, qui paient leur part, et puis il y a les parasites : ces acteurs du confort et du contournement, qui profitent du pays tout en prétendant servir son développement. Ils n’enfreignent pas la loi : ils la plient. Ils ne volent pas : ils se servent. Et souvent, ils se parent d’un terme qui sonne presque noble : « l’optimisation fiscale ».

Une rigueur sélective

Après un an d’exercice du pouvoir, le discours gouvernemental reste le même : rigueur, responsabilité, rationalisation. Mais derrière ces mots, la réalité est inégale. Pendant que les citoyens voient leurs aides sociales fondre et leur retraite s’éloigner à 65 ans, les grands groupes, les promoteurs et certains expatriés continuent de prospérer dans un climat de complaisance fiscale. L’austérité, ici, n’est pas partagée. Elle frappe ceux qui produisent la richesse, pendant que ceux qui la détournent prospèrent avec la bénédiction du pouvoir. C’est un système où le courage politique consiste à demander toujours plus à ceux qui ont le moins, et toujours moins à ceux qui ont le plus. Hélas, cette logique perdure sous des visages différents, mais avec la même injustice.

Une attractivité fiscale qui creuse les inégalités

Maurice se vante d’être une plateforme attractive, ouverte et moderne. Mais derrière ce discours, c’est un modèle à deux vitesses qui s’installe. Les expatriés et investisseurs étrangers profitent d’un environnement fiscal particulièrement avantageux, souvent bien plus souple que celui réservé aux citoyens mauriciens. Certains bénéficient de régimes qui réduisent considérablement leur contribution, alors même qu’une partie de leurs revenus ou de leurs profits est générée sur le territoire. Ils jouissent des infrastructures, de la stabilité et des services du pays, tout en contribuant bien moins qu’ils ne profitent du système.

Le citoyen lambda, lui, n’a pas d’expert fiscal ni de compte à Dubaï. Son impôt est prélevé à la source, sans échappatoire. Et pendant qu’il peine à payer son loyer, d’autres achètent des villas hors de prix pour obtenir la résidence fiscale. Ce n’est plus une économie ouverte, c’est une économie parasitée, où la richesse se nourrit du corps collectif sans jamais le renforcer.

Des profits géants, une morale minuscule

Même la Fair Share Contribution, présentée comme un « effort de justice fiscale », reste avant tout symbolique. Temporaire, complexe et calibrée pour ne pas bouleverser l’ordre établi, elle sert davantage à apaiser les critiques qu’à rééquilibrer réellement la charge fiscale. Les grands groupes continuent d’accumuler des profits considérables, soumis au même taux nominal que l’enseignant, l’infirmière ou le policier, mais avec des avantages et déductions qui en réduisent fortement l’effet réel. C’est la domination du parasitisme économique sur l’équité républicaine.

Et lorsque des scandales éclatent autour de flux financiers suspects, le débat s’élargit : qui contrôle réellement la provenance des fonds ? Qui valide les transferts ? Qui ferme les yeux tant que l’argent rentre ? Les banques, les autorités et les institutions portent ici une part de responsabilité. À force de confondre ouverture et laxisme, Maurice risque de devenir non pas un centre financier crédible, mais un havre de complaisance pour les capitaux douteux.

Une connivence bien enracinée

Cette dérive ne prospère pas seule. Elle s’appuie sur une relation incestueuse entre le pouvoir politique et le grand capital, devenue presque structurelle. Ministres et patrons se partagent les panels économiques, les comités d’orientation et les salons d’affaires où se décident les politiques publiques. Les grandes voix du secteur privé dictent l’agenda économique, pendant que les institutions publiques, tétanisées ou complices, renoncent à leur rôle de contre-pouvoir. La complaisance devient ainsi un mode de gouvernance : on parle de justice sociale, mais on agit pour préserver les privilèges.

Quand l’hôte s’épuise,

le parasite se renouvelle

L’austérité n’est pas une fatalité économique, c’est un choix politique. On coupe dans les dépenses publiques parce qu’on refuse de taxer ceux qui en ont les moyens. On justifie la rigueur pour les faibles, pendant qu’on protège les privilégiés. Mais comme tout organisme vivant, un corps social parasité s’épuise.

Lorsque la classe moyenne s’exile, lasse de porter seule le poids de l’impôt et du coût de la vie, le système ne s’effondre pas, il mute. Les mêmes structures de pouvoir trouvent de nouveaux hôtes : une main-d’œuvre importée, plus docile, moins coûteuse, moins protégée. C’est ainsi que le parasitisme se perpétue : il ne tue pas son hôte, il le remplace. Et chaque cycle d’exploitation recommence, sous un nouveau visage.

Pour conclure…

Un an après le changement de gouvernement, la question morale demeure : peut-on continuer à prêcher l’austérité pour les travailleurs tout en tolérant le parasitisme fiscal de certains privilégiés et expatriés fortunés ?

L’histoire retiendra peut-être ce moment non comme une simple hypocrisie, mais comme une trahison : celle d’un pouvoir qui a tourné le dos à ceux qui l’ont élu. Car ceux qui s’enrichissent ici ne se sentent pas redevables : ils prennent sans scrupule et ils profitent sans appartenir.