Hubert JOLY

Président du Conseil international

de la langue française à Paris

Aout 1636. La France vient de subir une grave défaite avec la prise de Corbie par les Espagnols, à 118 km de Paris. C’est la panique. Le cardinal de Richelieu, malade, est démoralisé et il faut toute l’intelligence de son conseiller le père Joseph du Tremblay pour lui remonter le moral et ressaisir les forces du royaume, d’autant que les grands seigneurs continuent à comploter.

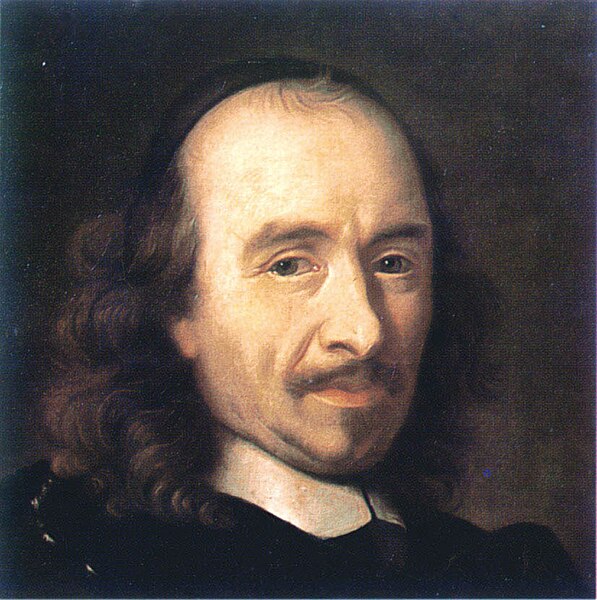

Et le 7 janvier 1637, la première représentation du Cid, d’un certain auteur normand âgé de 31 ans, Pierre Corneille, connait un succès considérable. Cette fois, le cardinal est franchement furieux. Comment un petit bourgeois de Rouen peut-il, en faisant l’éloge d’ennemis espagnols, se mettre en travers d’une politique que la France mène depuis plus de cent ans contre la maison d’Autriche et sa sœur d’outre-Pyrénées ?

« En vain, contre le Cid, un ministre se ligue, nous dit Boileau,

Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue. »

Et, la mode aidant, le succès de Corneille va se prolonger avec une série de grandes tragédies comme Cinna, Horace, Rodogune et pour finir avec Suréna en 1674.

Mais ce que la mode a construit, la mode le démode et un nouveau venu, Jean Racine (1639-1699) rencontre un immense triomphe avec Andromaque en 1667. Ce sera alors une nouvelle série de pièces à succès : Britannicus, Bérénice, Bajazet, Mithridate, Iphigénie, enfin Phèdre en 1677. Stoppée par les remous et les scandales de l’affaire des Poisons et la compromission de Mme de Montespan, la carrière théâtrale de Racine reprendra à la demande du roi et de Mme de Maintenon, nouvelle épouse du monarque. Ils lui demanderont de composer pour les jeunes filles de Saint-Cyr deux pièces dans un esprit plus religieux, Esther (1689) et Athalie (1691) qui connaitront également une grande renommée.

On a souvent opposé les conceptions des deux dramaturges et on les résume assez bien dans la formule célèbre : Corneille peint les humains tels qu’ils devraient être et Racine les peint tels qu’ils sont. Après eux, quelques tentatives essaieront de remettre la tragédie au gout du jour. Voltaire le fera avec plus ou moins de succès dans Zaïre (1732) mais le cœur n’y est plus et la mode, toujours, elle, exigera du nouveau…

Un assez court laps de temps (1637-1691), soit exactement 54 ans, a permis à la littérature française de dominer durablement les Lettres mondiales et d’assurer le triomphe du classicisme pratiquement jusqu’à la veille de la Révolution française. Après, ce sera « Chateaubriand ou rien » comme l’écrit le jeune Victor Hugo en 1815. Un autre monde… marqué dès 1800 par l’ascension contrastée et concomitante du vicomte breton et du général Bonaparte…

Il est difficile de discerner ce qui a pu contribuer à l’essor de la tragédie française à part le surgissement de deux personnalités exceptionnelles qui maitrisaient déjà parfaitement la langue enseignée par les bons Pères. Il y a sans doute aussi la montée en puissance de la monarchie malgré l’accident de Corbie et la Fronde. L’énergie de Richelieu et le savoir-faire de Mazarin n’y sont pas non plus pour rien, de même que le gout de Louis XIV pour la grandeur et la majesté. Les contemporains ont été les formules contrastées de Corneille et la fluidité de Racine, une certaine musique de la langue française qui frappait déjà l’empereur Charles Quint lorsqu’il disait qu’il parlait à Dieu en espagnol, aux femmes en italien, en français aux hommes, en allemand à son cheval…

Il est encore possible que l’alexandrin de douze pieds se soit révélé un outil particulièrement adapté à l’expression de notre langue, tout comme la rime qui facilite la mémorisation.

Mais enfin, toute création littéraire a son mystère qu’on se désespère de ne pas réussir à expliquer complètement. Comment Voltaire, Montesquieu, Chateaubriand, Victor Hugo et tous les autres ont-ils su s’abreuver à la source de la tragédie française et à en tirer les matériaux qu’ils ont utilisés dans leurs créations ? Je pense aussi à Jean-Jacques Rousseau. L’enfant solitaire de Genève qui avait dévoré tous les livres de la bibliothèque paternelle, qu’aura-t-il trouvé dans nos tragédies pour écrire peut-être la plus belle prose du français ? Assurément, les bras de Mme de Warens n’y auront pas suffi…